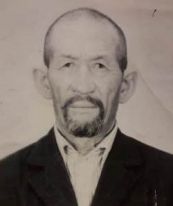

(1914-1996 гг.)

Мой отец Зияфат Ластаев родился 5 мая 1914 года в селе Кабырга Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области в семье Ластая Жамауулы и Корикти Толепбердыкызы.

Мой отец Зияфат Ластаев родился 5 мая 1914 года в селе Кабырга Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области в семье Ластая Жамауулы и Корикти Толепбердыкызы.

Ластай ата был мастеровитым человеком: славился изготовлением саней, телег, повозок; искуссно шил сапоги. Работал на кожевенном заводе крупного помещика Гусева. Жена Ластая вела домашнее хозяйство и занималась детьми. У Ластая и Корикти было восемь детей. Чтобы помочь отцу прокормить такую многочисленную семью старшему из сыновей Зияфату пришлось рано повзрослеть. Он быстро перенял от отца столярное дело и вместе они мастерили всё, что заказывали односельчане: деревянные сани, оглобли, рамы для окон, столы, скамейки, табуретки.

кожевенном заводе крупного помещика Гусева. Жена Ластая вела домашнее хозяйство и занималась детьми. У Ластая и Корикти было восемь детей. Чтобы помочь отцу прокормить такую многочисленную семью старшему из сыновей Зияфату пришлось рано повзрослеть. Он быстро перенял от отца столярное дело и вместе они мастерили всё, что заказывали односельчане: деревянные сани, оглобли, рамы для окон, столы, скамейки, табуретки.

Ластай ата всегда мечтал получить образование, но учиться главе большого семейства было просто некогда. Зато он сумел заразить своей жаждой знаний своих детей. Старший сын Зияфат научился от отца арабскому языку, самостоятельно постиг мусульманскую грамоту, выучил Коран. Наряду с этим Зияфат успешно закончил 7 классов и был направлен на работу школьным учителем в село Аршаты. В то время всех, кто получил семилетнее образование распределяли по школам района из-за острой нехватки педагогов. Отцу хотелось учиться дальше, но нужно было помогать семье.

Работая в Аршаты учителем, Зияфат по анонимнумому ложному доносу был арестован и вывезен в районный центр для разбирательства. С тех пор отец попал в списки так называемых политически неблагонадежных лиц.

С началом Великой Отечественной войны в 1942 году отец был мобилизован в ряды трудовой армии и отправлен на Урал. Это был самый страшный период его жизни. Отец не любил вспоминать и почти никогда не рассказывал об этом, старался обходить эту тему. А когда мы спрашивали у него где он воевал, он говорил: «Я был на другом фронте и не дай вам Бог пережить то, что пережил я».

По записям в трудовой книжке, в апреле 1942 года он был принят слесарем в Белкинский рудник, где проработал до 1945 года. В феврале 1945 года согласно постановления 1-й городской партийной конференции был переведен на Богословский алюминиевый завод слесарем теплоэнергетической установки (ТЭУ) до января 1946 года. Изредка он вспоминал, как приходилось выживать в нечеловеческих условиях. Хотя трудармейцы считались не осужденными, а «мобилизованными в рабочие колонны», их реальное положение если и отличалось от положения заключенных, то разве что в худшую сторону. Трудармейцы жили в отрядах за колючей проволокой под военизированной охраной с собаками. Они много и тяжело работали, часто умирали от голода и холода. Кормили их брикетами из опилок, смешанных с мукой.

Однажды отец рассказал, что из-за невыносимых условий он вместе со своими земляками совершили побег из трудармии. Домой товарищи по несчастью добирались на чем получалось: прячась в вагоне товарного поезда, на попутной повозке, пешим ходом. Чтобы не умереть с голоду нанимались на временную работу: за краюшку хлеба и чашку супа чистили снег, рубили дрова, чинили крыши, выкладывали печи.

чем получалось: прячась в вагоне товарного поезда, на попутной повозке, пешим ходом. Чтобы не умереть с голоду нанимались на временную работу: за краюшку хлеба и чашку супа чистили снег, рубили дрова, чинили крыши, выкладывали печи.

Домой Зияфат вернулся в 1946 году. Создал семью, работал в разных организациях. Из-за травмированной в трудармии ноги он не мог работать на тяжелой работе, но, чтобы содержать семью, брался за всё, что было по силам: работал ремонтником над дорожно-эксплуатационном участке (ДЭУ), продавцом, сельского магазина в с. Жана-Ульго, рабочим газораспределительного пункта (ГРП), колхозником за трудодни в колхозе имени Ленина.

Домой Зияфат вернулся в 1946 году. Создал семью, работал в разных организациях. Из-за травмированной в трудармии ноги он не мог работать на тяжелой работе, но, чтобы содержать семью, брался за всё, что было по силам: работал ремонтником над дорожно-эксплуатационном участке (ДЭУ), продавцом, сельского магазина в с. Жана-Ульго, рабочим газораспределительного пункта (ГРП), колхозником за трудодни в колхозе имени Ленина.

Отец вместе с моей мамой Кульбаги Ризыканкызы Ластаевой (Паниновой) родили и воспитали семерых детей. К сожалению мама умерла очень рано в 40 лет от болезни сердца. И в 55 лет отец остался один с детьми (самому младшему было 5 лет). Отец всего себя посвятил воспитанию нас, своих детей. Он переживал наши проблемы, радовался нашим успехам, всем детям помог получить образование, профессию.

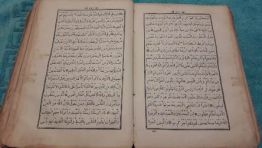

В 1986 году представители местного сообщества села Катон обратились к отцу с просьбой взять на себя обязанности местного муллы. Согласившись, он прошел курсы и стажировку в областной мечети, и только получив соответствующие документы, приступил к службе в мечети. В начале 90-х годов Зияфатупередали священную книгу мусульман Коран, которая принадлежала его отцу Ластаю. «Коран вернулся домой», - сказал отец.

Главную миссию в своей жизни Зияфат Ластаев выполнил: родил детей, посадил деревья, построил своими руками дом и не только для себя, но и помогал почти всем соседям поднять дом, построить веранду, вырезал красивые наличники. Отца отличали трудолюбие, твердый жизненный стержень, скромность. Эти качества он привил и нам, своим детям. «Доводить начатое дело до конца, говорить всегда правду, какая бы она ни была, любое дело выполнять хорошо» - эти моральные ориентиры красной нитью прошли через всю жизнь Зияфата Ластаева. Отец тяжело переживал смерть двоих своих сыновей, но и сам не опустил руки, и нам говорил: «Жизнь продолжается, надо жить».

И жизнь продолжалась, отец вместе с детьми косил сено, держал хозяйство, до 80-и лет садил огород. Для нас он - пример крепкого духа, неиссякаемой стойкости, выдержки. «Трудная и тяжелая была судьба у Зияфата. Но он был сильным, поэтому выжил», - сказал об отце Б.К. Китапбаев.

Пройдя через все тяготы трудовой армии, пережив все испытания судьбы отец остался несломленным, не зачерствел душой, остался добрым и светлым человеком с хорошим чувством юмора, любящим людей и общение с ними.

До самых преклонных лет папа оставался любознательным человеком с острым умом. Любил читать газеты, журналы, а потом делился со своими собеседниками последними новостями, обсуждал и спорил на политические темы. Рядом с отцом всегда были его братья и сестры, которые подставляли плечо в трудные моменты жизни и во всем ему помогали.

Жанат Зияфатовна Ластаева (Калиева), дочь

В Курчумском районе, который, казалось бы, никогда не принадлежал к числу горняцких, всё же были шахты. О них, как и о людях, которые трудились в подземках, восточноказахстанцам почти ничего не известно. Однако вклад шахтёров Курчумского района в приближение Великой Победы нельзя рассматривать в отрыве от истории области и страны. Эта публикация – попытка приоткрыть одну из страниц этой истории.

В Курчумском районе, который, казалось бы, никогда не принадлежал к числу горняцких, всё же были шахты. О них, как и о людях, которые трудились в подземках, восточноказахстанцам почти ничего не известно. Однако вклад шахтёров Курчумского района в приближение Великой Победы нельзя рассматривать в отрыве от истории области и страны. Эта публикация – попытка приоткрыть одну из страниц этой истории.

О месторождениях золота, олова, меди на территории района было известно ещё с давних времен. Однако их масштабная разработка, добыча металлов стала осуществляться с началом Великой Отечественной войны. Что вполне объяснимо: любая война нуждается в колоссальных объёмах металлов, из которых производят оружие, снаряды, патроны, технику и т. д. В те годы в разных точках района заработали шахты по добыче золота, олова и меди. Первые из них преимущественно находились в высокогорной части, где расположен Маралдинский сельский округ. Добыча олова велась на территориях нынешних Абайского и Куйганского сельских округов.

Заброшенные рудники находятся примерно в пяти километрах от села Бурабай – административного центра Абайского сельского округа. Показать к ним путь согласился житель Бурабая, краевед Бакытбек Ынтыкбаев.

БУРАБАЙ – СЕЛО ШАХТЁРСКОЕ

…Дорога от села ведет через холмы и косогоры. Преодолев несколько из них, останавливаем машину. Дальше – пешком: начинается пересечённая скалистая гряда. Примерно через сотню метров Бакытбек сказал: «Здесь рудник № 5».

Как выяснилось, на его месте не сохранилось ни одного строения, как и остатков какого-либо оборудования, техники, напоминающих о его прежнем существовании. Пространство вокруг на десятки метров завалено кусками гранита. Однако, преодолев их, убеждаемся, что ошибки нет: перед глазами предстают заброшенные штольни. У входа в одну из них из полумрака недр веет холодом и неизвестностью. Опираясь руками на каменные стены и преодолевая внутреннюю робость, делаем с десяток шагов вниз…. Темнота сгущается: нужен мощный фонарь, которым не вооружились, поэтому приходится вернуться назад.

У входа в одну из них из полумрака недр веет холодом и неизвестностью. Опираясь руками на каменные стены и преодолевая внутреннюю робость, делаем с десяток шагов вниз…. Темнота сгущается: нужен мощный фонарь, которым не вооружились, поэтому приходится вернуться назад.

С 1940 по 1945 годы здесь велась добыча оловосодержащей руды, работали шахтёры, среди которых были женщины, подростки, старики. С возвышенной точки близ штолен хорошо видно обрамлённое полосой деревьев ущелье Бурабай. Сейчас там мирно пасётся скот. Между тем именно в этой долине находился посёлок горняков. Жили они в неказистых землянках.

Стоит ли говорить о том, что труд в штреках был тяжелейшим. Практически вся работа проделывалась вручную. Добыча руды велась следующим методом. Первыми в штреки шли бурильщики. Они вручную с помощью инструмента – бура делали в штреках так называемые шпуры – отверстия глубиной примерно в метр. Затем бурильщиков сменяли взрывники, которые закладывали в шпуры динамит и производили взрыв породы. Кстати, после закладки взрывчатки уже на поверхности взрывники обязаны были просчитать количество взрывов. Они должны были соответствовать количеству шпуров. Неразорвавшийся заряд мог сработать позже и оборвать жизни людей в штреках.

Руду, добытую взрывом, грузили на вагонетки и по специально уложенным рельсам вывозили на поверхность. Для передвижения вагонеток в шахту использовались быки. Они вращали на поверхности большое колесо, с которым были связаны металлическими цепями вагонетки. Быки являлись единственными помощниками шахтёров, которые всю другую работу производили вручную, с риском для жизни и ущербом для здоровья.

Поднятую руду грузили на машины и отправляли на головное предприятие – рудник посёлка Ленинск, который находился примерно в 40 километрах от массива Буланды, где велись разработки. В Ленинске руду перерабатывали на местной обогатительной фабрике. Полученный концентрат упаковывали в мешки и доставляли на машинах-полуторках до существовавшей в то время пристани «Камышинка» на Иртыше (в 1960 году она попадет в зону затопления образованного Бухтарминского водохранилища), затем на теплоходах отправляли вниз по течению реки на медеплавильные заводы для выплавки непосредственно олова.

Прибывающие из окрестных деревень и аулов на работу люди строили вблизи шахт землянки. Прорубали в высоком глиняном обрыве полое пространство, закрывали наружную сторону плетнём, настилали на пол солому и жили.

За свою работу шахтёры получали так называемые боны, служившие платёжным средством в специальных магазинах. Один бон равнялся 10 рублям. На них могли отовариться только шахтёры. Существовал такой магазин и в нынешнем селе Бурабай, которое называлось прежде Тимофеевкой. Обеспечение продуктовыми и иными товарами в спецмагазинах по тем временам было очень хорошим.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти все мужчины из шахт и колхозов. Их место заняли женщины, старики, подростки. Несмотря на изнуряющий труд, недоедание, потерю мужей, братьев, люди в далёком тылу жили верой в победу, лучшую жизнь. Бурабайские рудники закрылись в 1945 году. За время их существования в крестьянской Тимофеевке селились и горняки. Их дома находились в западной части села. Шахтёры по привычке называли своё поселение по имени шахты – Бурабаем. Постепенно это название закрепилось среди местных жителей, и Тимофеевка стала именоваться Бурабаем. Таким образом, своим сегодняшним названием село Бурабай обязано шахтёрам. После закрытия двух бурабайских рудников часть горняков уехала на другие, ещё действующие шахты, некоторые из них стали трудиться в местном колхозе.

СУДЬБЫ ШАХТЁРСКИЕ

В годы Великой Отечественной на шахтах страны, откуда мужчины ушли на фронт, бросили клич: «Девушки, в забой!» По сведениям, на рудниках СССР трудились 245 тысяч женщин. Многие из них дали клятву выдавать в смену не меньше двух норм – за себя и воюющего отца, брата, мужа или любимого. На всю страну было известно имя передовой шахтёрки Марии Гришутиной. Такой факт: во время взятия Берлина бойцы укрепили её портрет на лафете своей пушки и били прямой наводкой по рейхстагу. Шесть женщин-шахтёрок удостоились званий Героев Социалистического Труда. В том числе – Бибижамал Омарова.

Сейчас трудно сказать, звучали ли такие лозунги на курчумских рудниках, но и на них в годы войны трудилось много женщин. Они, как и все, приближали Победу над врагом. У каждой – своя судьба. Вот что рассказала бывшая горнячка Кульсун Амиржанова, награждённая медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Когда началась война, Кульсун исполнилось 14 лет. На местной шахте добывалась руда, из которой после переработки получали олово. Мужчин из Буланды призывали на фронт, и в шахте нужны были рабочие руки. Поэтому ещё подростком она пошла работать. Учитывая юный возраст Кульсун, её оставили работать на поверхности. Вместе со сверстниками она перекладывала лопатами поднятую руду. Когда попадались крупные куски, подростки работали руками.

Когда началась война, Кульсун исполнилось 14 лет. На местной шахте добывалась руда, из которой после переработки получали олово. Мужчин из Буланды призывали на фронт, и в шахте нужны были рабочие руки. Поэтому ещё подростком она пошла работать. Учитывая юный возраст Кульсун, её оставили работать на поверхности. Вместе со сверстниками она перекладывала лопатами поднятую руду. Когда попадались крупные куски, подростки работали руками.

После войны, в 1950 году, девушка вышла замуж. Молодая пара переехала в посёлок Ленинск, где также действовала шахта по добыче руды. В 1954 году мужа, работавшего на шахте, призвали на трёхгодичную срочную службу. Уехал кормилец семьи, в которой тогда уже было двое детей – сын и дочь. Поэтому, недолго раздумывая, Кульсун вновь стала шахтёром. Правда, в этот раз работала уже под землёй.

Работа шла в три смены, каждая из которых длилась по шесть часов. Перерыв между сменами составлял два часа, поэтому подземка трудилась круглые сутки. Первая смена заступала уже в 6.00 утра. В штреки, где добывалась руда, шахтёров доставляла «клетка» – лифт, в который вмещалось пять человек. Глубина спуска – примерно 100 метров. Специальность Кульсун называлась «перекладчица». В подземных штреках бригада, в которую она входила, перекладывала куски руды в бункер-накопитель. Из него руда ссыпалась в вагонетки, которые затем поднимались на отдельном лифте наверх.

В обеденный перерыв шахтёры выходили на поверхность. По окончании каждой рабочей недели выдавали бесплатно по одному килограмму сливочного масла или сметаны. Заработная плата горняков по местным меркам считалась также высокой. Впрочем, едва ли это могло компенсировать тяжесть и вредность шахтёрского труда их здоровью.

По словам Кульсун Амиржановой, из-за постоянной густой пыли в забоях шахтёры часто заболевали распространённой тогда профессиональной болезнью лёгких – силикозом. Жизненный срок многих из них заканчивался в молодые лета, они «сгорали» от этой болезни. Таковой была дань подземке за получаемый металл. Так, в 43 года умер единственный брат Кульсун – Сейткали, который работал прежде шахтёром. В 47 лет не стало её мужа Муканая. Супруги Аскар и Бикен Изамеденовы тоже прежде трудились в шахтах. Женщина рассказала, что родилась в селе Маралды. Когда ушёл на фронт её отец, ей было 14 лет. Кроме неё в семье были больная мать и два младших брата и сестрёнка. Чтобы прокормить семью, Бикен пошла работать на шахту «Раздольная», где добывали золото.

Супруги Аскар и Бикен Изамеденовы тоже прежде трудились в шахтах. Женщина рассказала, что родилась в селе Маралды. Когда ушёл на фронт её отец, ей было 14 лет. Кроме неё в семье были больная мать и два младших брата и сестрёнка. Чтобы прокормить семью, Бикен пошла работать на шахту «Раздольная», где добывали золото.

Ей пришлось откатывать вагонетки для руды, её специальность так и называлась – «откатчица». В подземке девочка проработала семь лет. До сих пор Бикен Изамеденова хорошо помнит тяжелейшие условия труда в шахте.  Об электричестве в то время не могло быть и речи: шахтёры пользовались чадящими коптилками. По её словам, после смены при выходе на поверхность у шахтёров лишь блестели глаза, лица были покрыты чёрным налётом.

Об электричестве в то время не могло быть и речи: шахтёры пользовались чадящими коптилками. По её словам, после смены при выходе на поверхность у шахтёров лишь блестели глаза, лица были покрыты чёрным налётом.

В 1950 году девушка вышла замуж за Аскара Изамеденова. Он работал крепельщиком в шахте посёлка Ленинск. В его задачи входила установка крепи – деревянных сооружений на стенах и потолочной части штреков для безопасной работы шахтёров, недопущения обвалов породы. Когда в 1958 году шахта закрылась, супруги перешли работать в местный совхоз и трудились в нем животноводами вплоть до выхода на пенсию.

В числе женщин-шахтёрок и Чарбан Нургазина. Её отца сослали в сталинские лагеря. Чтобы выжить, она с 13 лет пошла работать в шахту по добыче меди на Маркакольском руднике. Потом судьба подарила ей встречу с будущим супругом – Кенжебеком Нургазиным, таким же сиротой, как и она. Создав семью, они вместе шли по жизни. Трудились 27 лет в совхозе «Горновский» в отгонном животноводстве.

Рудники Бурабая закрыли в 1945 году по решению властей, когда закончилась война. Не остановила свою работу лишь шахта посёлка Ленинск, она действовала до 1958 года. Часть бывших шахтёров выехала за пределы района на другие рудники, оставшиеся устроились работать в местные совхозы. Более полную историю рудников района восстановить ещё только предстоит.

Деректер

Источники

Жантыкеев, Рысбек. Неизвестные факты о Курчумских рудниках [Текст] / Р. Жантыкеев // Рудный Алтай. - 2020. - 30 апреля.

(1903-1943 гг.)

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. огромная масса трудармейцев была направлена на предприятия угольной промышленности Центрального Казахстана, а конкретно - на строительство Карагандинского угольного бассейна, так как значение этой отрасли промышленности с начала войны резко возросло.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. огромная масса трудармейцев была направлена на предприятия угольной промышленности Центрального Казахстана, а конкретно - на строительство Карагандинского угольного бассейна, так как значение этой отрасли промышленности с начала войны резко возросло.

Хозяйственно-бытовое устройство трудармейцев, работавших на шахтах треста «Карагандауголь», было очень плохим. В постановлении бюро Карагандинского обкома КП(б) Казахстана от 1 августа 1942 г. отмечалось, что на большинстве шахт общежития не ремонтировались, и они находились в исключительно запущенном антисанитарном состоянии. Из-за такого состояния и отсутствия санитарного надзора в землянках развелись насекомые, и рабочие были вынуждены спать на крышах землянок.

В общежитиях этих шахт вода для питья, умывания подвозилась с большими перебоями, а иногда по 2-3 дня вообще не подвозилась. В большинстве общежитий на 30-40 человек имелась одна бочка воды, а на шахте

им. Костенко имелись комнаты на 240 человек и также одна общая 20-ведерная бочка, кружек для питья не было. Не было элементарной посуды, постельных принадлежностей. Например, у 480 рабочих из 20-ти шахт, матрасы были только у 252 человек, остальные рабочие спали на голых топчанах [1].

В одной из шахт треста «Карагандауголь» трудился наш земляк - Бакей Жирентаев. Он родился в 1903 году в ауле Каргалы Маканчинского района (ныне Урджарского) Семипалатинской области (нынешней Восточно-Казахстанской области). До войны работал в колхозе «Жас қайрат». В 1942 году был призван военкоматом и направлен в Карагандинскую шахту трудармейцем. Тяжелая физическая работа, гибельные условия существования в голоде и холоде подорвали здоровье Бакея Жирентаева. В 1943 году он тяжело заболел и скоропостижно скончался. Похоронен вдалеке от родного дома, в Караганде.

Сулейменова М.Ж., Нугман Б.Г. Трудовой вклад репрессированных социальных групп и депортированных народов СССР в развитие угольной промышленности Центрального Казахстана в 30–40-е годы хх века // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3.

Долгожданная победа в Великой Отечественной войне. За нее отчаянно сражались не только в кровопролитных боях, но и в тылу. Промышленные предприятия Семея внесли свой неоценимый вклад в полный разгром немецко-фашистских захватчиков.

Источник: Областная газета Рудный Алтай https://rudnyi-altai.kz/etot-den-my-priblizhali-kak-mogli/

Семипалатинский мясокомбинат, начавший свою деятельность в ноябре 1934 года, являлся одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности. В годы Великой Отечественной войны комбинат дал фронту и стране 103470 тонн мяса, 20 тыс. тонн колбасных изделий, 100 млн банок консервов, 18344 тонны пищевых концентратов, на 18 млн рублей медицинских препаратов, 7670 метров сухого кетгута, выработал 193500 овчин для полушубков. В послевоенное время на комбинате стали внедряться более совершенные технологии, начал функционировать завод медицинских препаратов. Год от года увеличивалась и крепла производственная мощность мясоконсервного комбината, росла трудовая слава его коллектива, распространившись далеко за пределы республики. Свою богатую историю имеет кожевенно-меховое объединение, создание которого началось в 1928 году с кустарного производства купца Плещеева, которое он организовал в небольшом полуподвальном помещении. Вся история комбината – это постоянное развитие его материально-технической базы, увеличение производства продукции, расширение ее ассортимента. Новые цеха, лаборатории были неотъемлемой частью предприятия. В годы Великой Отечественной войны цех ширпотреба выпускал яловые сапоги, ботинки, поясные офицерские ремни, жилеты из шубного лоскута, фартуки и рукавицы из спилка. Ценой самоотверженного труда был освоен выпуск белой овчины, из которой шили полушубки, бекеши, тулупы, рукавицы. В середине 80-х годов прошлого века наряду с Алма-Атинским и Уральским швейно-меховыми комбинатами Семипалатинское кожевенно-меховое объединение было одним из главных производителей меховой одежды в Союзе. История создания мукомольно-комбикормового комбината началась в 1929 году с сооружения первого монолитного железобетонного элеватора емкостью 8 тыс. тонн, а затем в 1930 году – строительства мельзавода по проекту американской фирмы «Макдональд». В 1936 году первый в республике мельзавод сортового помола мощностью 200 тонн в сутки начал выдавать продукцию. В 1940 году как самостоятельное предприятие начал строиться первый в Казахстане комбикормовый завод, который был введен в эксплуатацию в январе 1942 года на оборудовании эвакуированных заводов Полтавской, Воронежской и других областей. Комбикормовый завод выпускал брикетированные комбикорма для кавалерийских частей армии. В 1945 году был построен цех по производству россыпных комбикормов мощностью 200 тонн в сутки. В 1967 году к нему пристроили цех по производству гранулированных комбикормов. В 1957 году на базе двух самостоятельных заводов – мукомольного и комбикормового был образован Семипалатинский мукомольно-комбикормовый комбинат. После объединения в годы освоения целины на комбинате построили два новых мощных элеватора. Все годы комбинат постоянно развивался: увеличивалась мощность заводов, совершенствовалась технология производства, проводилась механизация и автоматизация технологических процессов и погрузочно-разгрузочных работ, улучшались условия труда, развивалась социальная сфера комбината. Некоторые промышленные предприятия были эвакуированы в Семипалатинск в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в Семипалатинской области велась большая работа по приему, размещению и вводу в эксплуатацию эвакуированных из прифронтовых районов промышленных предприятий. Так, в город были эвакуированы Харьковская швейная фабрика «Большевичка Украины», Полтавская прядильная фабрика, швейная фабрика имени Володарского, Киевская обувная фабрика, Осташковский кожевенный завод, Азовская чулочная и обувная фабрика, часть оборудования Карело-финской суконной фабрики, Киевского и Воронежского комбикормовых заводов. Семипалатинская область приняла более трети эвакуированных в Казахстан предприятий легкой и текстильной промышленности. Перед коллективами прибывших предприятий стояла ответственная задача – восстановить оборудование, параллельно с приспособленной продукцией наладить выпуск новой продукции – обмундирования для Красной Армии. С этой задачей они с честью справились. Уже через двадцать дней после прибытия вошла в строй действующая фабрика им. Володарского. В ноябре 1941 года в Семипалатинск прибыла швейная фабрика «Большевичка Украины», а 15 февраля 1942 года фабрика заработала на полную мощность. За годы войны она достигла очень высокого уровня производительности труда, выполняя установленные нормы выработки на 120-150 процентов. Коллектив этой фабрики за годы войны изготовил более 1,7 миллиона комплектов обмундирования и другой продукции. 26 августа 1941 года в Семипалатинск прибыли 16 вагонов с оборудованием Киевской обувной фабрики, а также 70 рабочих, инженерно-технических работников и членов их семей. Семипалатинцы встретили их тепло, помогли перевезти оборудование на отведенные площадки, смонтировать его. Первый пошивочный цех был пущен 1 ноября, второй – 20 ноября 1941 года, третий – 1 января 1942 года. С первых дней работы фабрика переключилась на выпуск обуви для армии и до конца 1941 года дала 20538 пар. Не было в Семипалатинске предприятия, артели, где не работали бы эвакуированные из западных областей страны, о чем свидетельствуют документы чулочной и обувной фабрик, кожевенно-шубного комбината, артелей: им. Крупской, имени XVIII партконференции, «Красный кожевник», «Красный шапочник» и других предприятий, хранящиеся в Центре документации новейшей истории. Каждый семипалатинец считал своим долгом помочь своевременно запустить в эксплуатацию эвакуированные предприятия. Так, в монтаже Осташковского кожевенного завода активное участие приняли рабочие и служащие судоремонтного завода, автоуправления, артели «Тяжеловоз». Вступали в строй, наращивая производство необходимой продукции, и другие эвакуированные в город промышленные предприятия. Благодаря им Семипалатинск стал одним из крупнейших центров легкой промышленности Казахстана. А если учесть мясоконсервный комбинат – то и центром пищевой промышленности. И если в годы Великой Отечественной войны советские воины были тепло одеты, обуты и получали необходимое питание, в этом велика заслуга тружеников города и Семипалатинской области. Семейчанам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние нашего города, они строили и создавали город и его историю.

Деректер

Источники

Щетинина, М. Этот день мы приближали как могли [Текст] / М. Щетинина // Рудный Алтай. - 2020. - 7 апреля.

Первые месяцы после депортации немцы-спецпереселенцы практическии оказались брошенными на произвол судьбы. На протяжении всего военного периода довольно острыми оставались продовольственная и жилищная проблемы. Прибывших спецпереселенцев размещали первоначально в пустующих общественных зданиях. Затем частично расселяли в пустующие дома, которые в большинстве своем были в аварийном состоянии, подселяли в дома к местным жителям.

Первые месяцы после депортации немцы-спецпереселенцы практическии оказались брошенными на произвол судьбы. На протяжении всего военного периода довольно острыми оставались продовольственная и жилищная проблемы. Прибывших спецпереселенцев размещали первоначально в пустующих общественных зданиях. Затем частично расселяли в пустующие дома, которые в большинстве своем были в аварийном состоянии, подселяли в дома к местным жителям.

Одной из важнейших была проблема трудоустройства, так как только работающие получали продовольственные пайки.

Проблема трудоустройства спецпереселенцев была решена в январе 1942 года. ГКО СССР издал Постановление № 1123 с/с «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». Это постановление предполагало мобилизацию всех трудоспособных мужчин в рабочие колонны на все время войны.

10 февраля 1942 года ГКО СССР издает Постановление № 1281 с/с «О мобилизации немцев призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих в областях, автономных и союзных рес-публиках».

7 октября 1942 года ГКО СССР принимает еще одно Постановление за № 2383 с/с «О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР», которое увеличило круг лиц подлежащих мобилизации. В «рабочие колонны» направлялись мужчины 15-16 лет и 51-55 лет, женщины 16-45 лет (исключение составляли лишь беременные женщины и женщины, имевшие детей до 3-х лет). Гигантская система «трудовых лагерей» просуществовала до 1946 года. Не осталось ни одной немецкой семьи, которой бы эта система не коснулась.