Проходят годы. Трагические события Великой Отечественной войны становятся историей, а люди, пережившие эти страдания, – легендами. Сегодня у нас есть только воспоминания о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

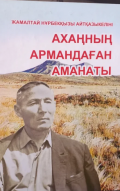

Мой отец Ахметхан Айтказин был участником Великой Отечественной войны. О трудностях, с которыми он сталкивался на своем пути, рассказывал нечасто. Был сильным, смелым и уверенным в своих возможностях, поэтому старался не думать о делах давно ушедших дней. Зато каждый год торжественно отмечал День Победы. Это самый важный праздник для нашей семьи. Отец обладал невероятным поэтическим даром, потому мог рассказывать о своей жизни и воспоминаниях о войне в стихах… В 1939 году его призвали в ряды Красной Армии. Когда он служил в 76-й батарее 73-го горного кавалерийского полка в Самарканде, началась война. Оттуда он отправился на фронт. С июня по октябрь 1941 года пребывал на службе в 106-й стрелковой дивизии Смоленской области. …Самый разгар войны. Папа вместе с сослуживцами оказался в окружении фашистов. Прорваться не удалось. В итоге фашистский карательный отряд взял в плен отца и его фронтового друга из Кызылорды. Их отвели в большой лагерь, где уже были другие пленники, изможденные голодом. В ту же ночь им удалось сбежать и добраться до соседней деревни. До самого утра они прятались в стогах сена. Позже в ходе разговора с местными жителями удалось узнать о том, что вскоре сюда прибудут немцы. Было решено двигаться вперед. Используя компас, добрались до берега Днепра. Перебрались через реку на лодке.  Им было необходимо достичь переднего края фронта, находящегося на юго-востоке. Сделать это не удалось. Вечером вражеские солдаты настигли их и снова взяли в плен. Утром папу и его друга дядю Мишу должны были доставить в лагерь. Однако благодаря густому туману им вновь удалось сбежать. Вместе они добрались до близлежащей деревни, встретили там русского старца. Некоторое время жили в его доме, работали. Спустя две недели, узнав, что неподалеку находился партизанский отряд, они отправились в путь. В результате присоединились к партизанскому отряду 24-й годовщины Рабоче-крестьянской имени Красной Армии Смоленской области под руководством Шмелева. Здесь в бою отец потерял своего друга. Постоянные атаки со стороны гитлеровцев служили препятствием для посадки самолета с продовольствием. В партизанском отряде папа находился девять месяцев. В июле командир собрал всех и сказал, что они отправятся на линию фронта. Около сотни солдат собрались в путь, остались лишь люди преклонного возраста, женщины и дети. В 1942 году 11 июня они атаковали немецкий карательный отряд. Выжить в этом бою удалось немногим – уцелеть смогли только десять человек, в том числе и папа. Они спаслись, но ни еды, ни оружия у них не было. Выживали, заваривая траву и березовую кору. У переднего края они оказались 18 июня 1942 года. В Особом отделе их досконально проверили, после чего привезли в сталиногорскую шахту. Спустя шесть месяцев проверка в фильтрационном лагере НКВД подошла к концу, и солдаты вновь вступили в ряды Красной Армии. После отец попал в 421-й стрелковый полк 119-й стрелковой дивизии Московского военного округа. Во время разведки получил огнестрельное ранение. Двое солдат помогли ему добраться до повозки для транспортировки раненых. В 2816-м госпитале ему сделали операцию. Происходило это в ноябре 1943 года. В том же году его наградили медалью «За отвагу». В августе 1944 года он вернулся домой.

Им было необходимо достичь переднего края фронта, находящегося на юго-востоке. Сделать это не удалось. Вечером вражеские солдаты настигли их и снова взяли в плен. Утром папу и его друга дядю Мишу должны были доставить в лагерь. Однако благодаря густому туману им вновь удалось сбежать. Вместе они добрались до близлежащей деревни, встретили там русского старца. Некоторое время жили в его доме, работали. Спустя две недели, узнав, что неподалеку находился партизанский отряд, они отправились в путь. В результате присоединились к партизанскому отряду 24-й годовщины Рабоче-крестьянской имени Красной Армии Смоленской области под руководством Шмелева. Здесь в бою отец потерял своего друга. Постоянные атаки со стороны гитлеровцев служили препятствием для посадки самолета с продовольствием. В партизанском отряде папа находился девять месяцев. В июле командир собрал всех и сказал, что они отправятся на линию фронта. Около сотни солдат собрались в путь, остались лишь люди преклонного возраста, женщины и дети. В 1942 году 11 июня они атаковали немецкий карательный отряд. Выжить в этом бою удалось немногим – уцелеть смогли только десять человек, в том числе и папа. Они спаслись, но ни еды, ни оружия у них не было. Выживали, заваривая траву и березовую кору. У переднего края они оказались 18 июня 1942 года. В Особом отделе их досконально проверили, после чего привезли в сталиногорскую шахту. Спустя шесть месяцев проверка в фильтрационном лагере НКВД подошла к концу, и солдаты вновь вступили в ряды Красной Армии. После отец попал в 421-й стрелковый полк 119-й стрелковой дивизии Московского военного округа. Во время разведки получил огнестрельное ранение. Двое солдат помогли ему добраться до повозки для транспортировки раненых. В 2816-м госпитале ему сделали операцию. Происходило это в ноябре 1943 года. В том же году его наградили медалью «За отвагу». В августе 1944 года он вернулся домой.

Ожесточенная война и полученные раны не смогли сломить его стремление к жизни. По возвращении он окончил техникум, с 1962 года до выхода на пенсию безупречно выполнял обязанности на руководящих должностях отделов торговли в совхозе «Мыңбұлақ» Аягозского района. Для коллег он стал ярким примером честности и доброты. Вместе с моей мамой Жамалтай Нурбеккызы он вырастил пятерых сыновей и двух дочек, а главное – оставил воспоминания, которые мы будем бережно хранить долгие годы.

Деректер

Источники

Источник: Областная газета Рудный Алтай https://rudnyi-altai.kz/sokrovennoe-ob-otcze/

Источник: Областная газета Рудный Алтай https://rudnyi-altai.kz/sokrovennoe-ob-otcze/

Айтказин, Б. В горах Хингана [Текст] / Б. Айтказин // Рудный Алтай. - 2020. - 9 мая.

Из автобиографии Михаила Илларионовича Зернова написанной почти в 80 лет. В записях этих вы не найдете строки о великих подвигах и свершениях. Это повествование простого труженика, честно, патологически честно по нынешним меркам, прошагавшего свой нелегкий путь, никогда и никого не предавшего, интернационалиста по своей сути, истинного патриота своего Отечества, доброй и светлой души человека.

Из автобиографии Михаила Илларионовича Зернова написанной почти в 80 лет. В записях этих вы не найдете строки о великих подвигах и свершениях. Это повествование простого труженика, честно, патологически честно по нынешним меркам, прошагавшего свой нелегкий путь, никогда и никого не предавшего, интернационалиста по своей сути, истинного патриота своего Отечества, доброй и светлой души человека.

«Я родился в ноябре 1924 года в селе Вавилонка, там меня и крестили, а был я уже седьмым ребенком. Отец, Илларион Кузьмин, 1876-го года рождения, крестьянин. Мать, Дорошенко Клавдия Владимировна, родилась в 1888 году.

…Пришло время отправлять меня в школу, а в чем и как? Пошел я в школу десяти лет, ходил за 12 километров. Что мог взять с собой? Бутылку молока, булку хлеба? Жил в людях, голодал, рос слабым и болезненным. С горем пополам окончил 4 класса. В селе Сугатовка доучился до седьмого, а проблема все та же – голод. В 1940-м году окончил восьмой класс в Шемонаихе. Тут стали было жить нормально, получали на трудодни по 150 граммов хлеба, я работал учетчиком в колхозе, да назревала война...

Повестку получил в сорок третьем. Комиссия признала негодным к строевой службе: рост – 150, вес – 48. Мобилизовали в трудовую армию. В марте 43-го в Сталинграде восстанавливали железнодорожные пути. Потом станции Лихая, Зверево Ростовской области.

В августе 43-го направили на Урал строить новую дорогу на Бокситы, там добывали алюминий. Норма выработки – 1,5 куба, которые нужно вывезти на тачке по доске на отсыпку дороги. Это был ад!.. Я бы, наверное, не выжил, да встречалось на моем пути много добрых людей, спасавших мне жизнь: евреев, русских, казахов... Встретился и цыган. Он работал на лошади, возил грунт на дорогу и не раз спасал меня от смерти. Иногда совсем оставляли силы: завалится тачка, не могу вытолкнуть её на насыпь – он подбежит, поможет.

Наступила зима, на Северном Урале она лютая. Мы жили в палатках, человек по 15 – 20. Посреди железная бочка – печь, спали на матрацах, набитых соломой, кто посильнее – поближе к печке. Были разуты и раздеты. Пришлось походить и в ботинках-колодках на деревянной подошве. Многие с работы не возвращались, падали и умирали, другие караулили, чтобы забрать хлебную карточку...

Когда наплывают воспоминания, слышатся мне строки из Некрасова:

Прямо дороженька: насыпи узкие,

Столбики, рельсы, мосты.

А по бокам-то всё косточки русские...

Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты?

Как будто написано про нашу дорогу...

Работали мы по 10-12 часов. Если ночью прибудет поезд, груженный гравием, – нужно разгружать, и начинается... Бригадиры и мастера, здоровые лбы, стаскивали людей с нар, избивали, – не дай бог! За меня ребята фронтовики заступались. Были среди нас те, кто успел пороху понюхать, и с небольшими увечьями оказались в трудармии. Они никого не боялись:

– Тронешь мальчишку, – говорил один, – лопатой убью!

Летом тоже приходилось несладко – заедали комары. Стали мы совсем слабеть... Ели грибы: соленые, моченые, с личинками мух. Страшно вспомнить...

...И вот опять проснулся в памяти Урал... Увидел по телевизору передачу о строительстве Турксиба, и вспомнилось... Те же изнуренные лица, те же тачки. Тот же сигнал паровоза, который по сей день холодит душу. И оживают в памяти самые страшные дни моей жизни на Урале... Прошло полвека с тех пор, а как будто бы снова я в этом аду... Неужели снова я там?

Спасал меня от голодной смерти еще один человек – товарищ из Ленинграда. Он уже побывал на войне; потеряв три пальца на правой руке, оказался здесь. Служил на кухне: рубил дрова, таскал воду. Иногда ему удавалось раздобыть что-нибудь поесть – делился со мной. Я благодарен ему! Жив ли он теперь?

ядом с нами были зоны запрета – там работали заключенные. По их виду и настроению можно было судить, что им живется лучше, чем нам. Они были одеты в спецовки, не то, что мы – в рванье. Они часто кричали: «Переходите к нам!».

Вспоминаю то страшное время и удивляюсь: как я выжил?! Попробуйте вывезти тачку с землей на насыпь, когда она, груженая землей, весит 60-70 килограммов, а ты 40-45, измотан и голоден! До чего жилист человек, железо и то бы не выдержало...

Ну, ладно плакаться. Человек вынесет все, что Господь ниспошлет!

В очередной раз от смерти спасла меня врач – еврейка. Дала отпуск домой на поправку. И вот я, дошедший до крайности, на 45 дней собираюсь домой... Получил на дорогу сухой капусты, немного хлеба, ребята подсадили в вагон...

Прибыл в Свердловск, оттуда нужно добраться до Новосибирска, ждём поезда «500-веселого». Так назывались товарные вагоны, в них - нары и печка. До утра доживали не все: смотришь – там труп, там – другой. Страшно. Добрался до Новосибирска, мороз 40°, а я в тряпье... Вагоны переполнены, домой можно было уехать только на ступеньках вагона, а это – верная смерть. Дежурный по вокзалу объявил: кто хочет уехать – придется поработать, кто где. Меня отправили на разгрузку угля, вывоз шлака... Машинисты сварили суп и угостили. Я и сейчас помню, до чего же он был вкусный, домашний!

Только в начале января прибыл домой, прооперировали мне грыжу, поправился, через 3 недели снова на призывную комиссию. Ребята-земляки, призывники на фронт, научили:

– Говори: я с ребятами на фронт, дальше фронта не увезут!

Куда угодно, только не в трудармию!

И здесь мне встретился добрый человек - военком Курмангалиев, спасибо ему...

В школе авиамастеров в Беловодске, куда он меня направил, я изучал авиационную технику, пушки, пулеметы, бомбы, ракеты, взрыватели. Одели, обули, кормили 3 раза - трудностей не замечаю. Ребята сетуют: « Плохо кормят». А по мне 100 лет бы так жил, не видели они ещё трудностей! Закончил школу уже в Харькове, куда нас перебазировали в июне 44-го, в звании младшего сержанта, мастера авиавооружения. В сентябре распределили в 135-й штурмовой дважды Краснознаменный авиаполк, город Броды – подо Львовом.

И началась фронтовая жизнь. Освобождали польские города: Сосновицы, Катовицы, Краков. Далее: Бреслау, Ландсдорф, Берлин. Воевал в Чехословакии, там и застала Победа. Наш полк воевал еще до 12 мая, уничтожали группировки немцев в Альпах. Потом были Венгрия, Австрия. Демобилизовался в 1951 году. В 1948 году в Малороссийке, когда был в отпуске, познакомился со своей будущей супругой – Кириенко Любой – серьезной и умной девушкой.

Сначала я работал секретарем сельского совета, а, окончив ветфельдшерскую школу, фельдшером. Следующие 22 года работал зав. ветеринарным участком села Рулиха Шемонаихинского района. Вырастил 3-х дочерей, дал всем образование.

Вот так и живем... А память все захлестывает, она как порох, нужен лишь огонек, чтобы взорвалась... Ну, все, простите, больше писать не могу... Слишком больно!

"В крепких объятиях века"

А.Морозов

Випф Эдмунд Петрович (1935-1948, Трудармия), который в 1935 году был мобилизован в Трудовую Армию из с. Лейсергаузен (Запорожская область), освобожден в 1948 году, а позже поселился в с. Предгорное Восточно-Казахстнаской области.

Выцепура Прасковья Кристиновна (1942-1943, Трудармия), которая была депортирована с детьми из Донецкой области в Курчумский район Восточно-Казахстанской области, в 1942 году мобилизована в Трудовую Армию, в 1943 году погибла.

На подступах к Берлину.

17-летним парнишкой отправился на фронт Василий Дмитриевич Гранкин. Юный возраст не помешал ему проявить в боях подлинный героизм и неиссякаемую силу духа. На подступах к Берлину Родился будущий защитник Отечества в 1927 году в селе Тарханка в семье потомственных крестьян. Окончив всего три класса, девятилетний Василий был принят разнорабочим в колхоз «Красный Луч». Времена были трудные, приходилось трудиться всем – от мала до велика. Грянула весть о войне, которая коснулась каждой семьи. На фронт отправились практически все мужчины. Остались в селе только дети, женщины и старики. Вся тяжесть трудового фронта легла на их плечи. Работали на износ, особенно во время уборки урожая, заготовки кормов. К этому побуждал лозунг: «Все – для фронта, все – для Победы!» Осенью 1944 года объявили призыв в ряды Красной Армии юношей 1927 года рождения. По сути, он был последний в годы войны. В своих мемуарах маршал Советского Союза Николай Крылов вспоминал, что руководство Генштаба обратилось с просьбой к Сталину не призывать юношей этого года рождения – война близилась к концу, а в армии было почти пять миллионов солдат. Но тот, подумав, распорядился: «Призовем всего 50 тысяч человек. Они нам еще пригодятся». В их число и попал 17-летний Василий Гранкин. Боевое крещение рядовой пехотинец принял в составе 3-го Белорусского фронта. Готовился грандиозный план Ставки Верховного Главнокомандующего – «Багратион». Замысел этой выдающейся операции был прост и в то же время эффективен. Вначале войска смежных крыльев 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов должны были нанести сходящиеся удары по витебской группировке врага, окружить и уничтожить ее. После этого предстояло нанести удары по Минску и окружить восточнее белорусской столицы главные силы 4-й немецкой армии. Победа в одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли свыше 170 тысяч человек, более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, перестала существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная Украина». Так или иначе, стало ясно, что следующий год войны станет последним. Основные силы 3-го Белорусского фронта успешно преследовали отходившие фашистские войска, выйдя на реку Неман. Для немцев эта река стала последним крупным водным рубежом на подступах к Восточной Пруссии, до которой оставалось не более 80 км. К концу августа 1944 года полк, в котором воевал Василий Дмитриевич, вышел на границы Восточной Пруссии. В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена Белоруссия, часть Литовской и Латвийской ССР. Затем последовали бои за освобождение Польши, Чехословакии, за что Василий Дмитриевич Гранкин был награжден множеством медалей. И вот в последние дни августа 1944 года за тихой пограничной речушкой Шешупе советские воины увидели Германию. Победный 1945 год пехотинец Гранкин встретил в пригороде Берлина. В родные края смог вернуться лишь в начале 50-х годов. В мирное время внес неоценимый вклад в восстановление сельского хозяйства. До выхода на пенсию работал в колхозе механизатором. – Я никогда не прятался за чужими спинами, в атаку всегда шел наравне со всеми, – говорил фронтовик, вспоминая о военных событиях. – Судьба меня миловала – немецкие пули, осколки снарядов, мин и бомб меня не настигли. Конечно, много товарищей сложили головы на полях сражений, но главное – мы победили всем смертям назло!

17-летним парнишкой отправился на фронт Василий Дмитриевич Гранкин. Юный возраст не помешал ему проявить в боях подлинный героизм и неиссякаемую силу духа. На подступах к Берлину Родился будущий защитник Отечества в 1927 году в селе Тарханка в семье потомственных крестьян. Окончив всего три класса, девятилетний Василий был принят разнорабочим в колхоз «Красный Луч». Времена были трудные, приходилось трудиться всем – от мала до велика. Грянула весть о войне, которая коснулась каждой семьи. На фронт отправились практически все мужчины. Остались в селе только дети, женщины и старики. Вся тяжесть трудового фронта легла на их плечи. Работали на износ, особенно во время уборки урожая, заготовки кормов. К этому побуждал лозунг: «Все – для фронта, все – для Победы!» Осенью 1944 года объявили призыв в ряды Красной Армии юношей 1927 года рождения. По сути, он был последний в годы войны. В своих мемуарах маршал Советского Союза Николай Крылов вспоминал, что руководство Генштаба обратилось с просьбой к Сталину не призывать юношей этого года рождения – война близилась к концу, а в армии было почти пять миллионов солдат. Но тот, подумав, распорядился: «Призовем всего 50 тысяч человек. Они нам еще пригодятся». В их число и попал 17-летний Василий Гранкин. Боевое крещение рядовой пехотинец принял в составе 3-го Белорусского фронта. Готовился грандиозный план Ставки Верховного Главнокомандующего – «Багратион». Замысел этой выдающейся операции был прост и в то же время эффективен. Вначале войска смежных крыльев 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов должны были нанести сходящиеся удары по витебской группировке врага, окружить и уничтожить ее. После этого предстояло нанести удары по Минску и окружить восточнее белорусской столицы главные силы 4-й немецкой армии. Победа в одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли свыше 170 тысяч человек, более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, перестала существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная Украина». Так или иначе, стало ясно, что следующий год войны станет последним. Основные силы 3-го Белорусского фронта успешно преследовали отходившие фашистские войска, выйдя на реку Неман. Для немцев эта река стала последним крупным водным рубежом на подступах к Восточной Пруссии, до которой оставалось не более 80 км. К концу августа 1944 года полк, в котором воевал Василий Дмитриевич, вышел на границы Восточной Пруссии. В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена Белоруссия, часть Литовской и Латвийской ССР. Затем последовали бои за освобождение Польши, Чехословакии, за что Василий Дмитриевич Гранкин был награжден множеством медалей. И вот в последние дни августа 1944 года за тихой пограничной речушкой Шешупе советские воины увидели Германию. Победный 1945 год пехотинец Гранкин встретил в пригороде Берлина. В родные края смог вернуться лишь в начале 50-х годов. В мирное время внес неоценимый вклад в восстановление сельского хозяйства. До выхода на пенсию работал в колхозе механизатором. – Я никогда не прятался за чужими спинами, в атаку всегда шел наравне со всеми, – говорил фронтовик, вспоминая о военных событиях. – Судьба меня миловала – немецкие пули, осколки снарядов, мин и бомб меня не настигли. Конечно, много товарищей сложили головы на полях сражений, но главное – мы победили всем смертям назло!

Деректер

Источники

Сарсембаева, Б. На подступах к Берлину [Текст] / Б. Сарсембаева // Рудный Алтай. - 2020. - 28 мая. - С. 13.