ИЗГУТТЫ АЙТЫКОВ

1922-1944

Изгутты Айтыков родился в 1922 году в селе Солдатское Уланского района. С 1942 года он на фронте. Сражался у стен Сталинграда, участвовал в освобождении Калининской, Курской, Белгородской областей, дошел до берегов Западной Двины. Бесстрашный разведчик не раз бывал в тылу врага, уничтожил 50 гитлеровцев и доставил 22 «языка». За отличное выполнение боевых заданий командования был награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы III и II степеней, медалью «За оборону Сталинграда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии старшине Изгутты Айтыкову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Изгутты Айтыков родился в 1922 году в селе Солдатское Уланского района. С 1942 года он на фронте. Сражался у стен Сталинграда, участвовал в освобождении Калининской, Курской, Белгородской областей, дошел до берегов Западной Двины. Бесстрашный разведчик не раз бывал в тылу врага, уничтожил 50 гитлеровцев и доставил 22 «языка». За отличное выполнение боевых заданий командования был награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы III и II степеней, медалью «За оборону Сталинграда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии старшине Изгутты Айтыкову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Смело и решительно действовал гвардеец при форсировании Западной Двины. С пятеркой храбрецов под ураганным огнем противника он форсировал реку, захватил траншею, прикрыл переправу взвода, а затем и двух стрелковых полков дивизии. При этом вместе с бойцами взвода уничтожил тридцать восемь фашистских солдат и четыре пулемета. В числе первых ворвался в Полоцк. Во время осуществления операции пал смертью храбрых.

Именем Изгутты Айтыкова названы пароходы, улицы, школа, где он учился.

В 1965 году улица 2-я Набережная переименована в улицу имени И.Айтыкова.

______________________________________________

архивные данные

Решение облисполкома о переименовании улиц г.Усть-Каменогорска (ф.176, оп.3, д.163, л.256)

Документы (наградные листы, воспоминания, статьи, фотографии) на Героя Советского Союза И.Айтыкова (ф.753, оп.1, д.1; ф.2866-п, оп.1, д.331,332, оп.3, д.421-426)

«Бесстрашные», Алма-Ата, 1964 (Брошюра о Героях Советского Союза – восточноказахстанцах)

И.Макеев. «Изгутты Айтыков» (ф.2866-п, оп.1, д.576)

АБАЙ (ИБРАГИМ) КУНАНБАЕВ

1845-1904

Абай Кунанбаев - великий казахский поэт, просветитель и мыслитель, классик, основоположник казахской национальной письменной литературы.

Абай Кунанбаев - великий казахский поэт, просветитель и мыслитель, классик, основоположник казахской национальной письменной литературы.

Родился в Чингизских горах Семипалатинской области, в кочевьях рода тобыкты. Учился в медресе мулы Ахмет Ризы в г.Семипалатинске, где широко ознакомился с арабской и персидской литературой, с лучшими произведениями классиков Ближнего Востока: Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза и др. В годы своего пребывания в г.Семипалатинске Абай посещал русскую школу, много занимался в публичной библиотеке, познакомился с русскими политическими ссыльными Е.П.Михаэлисом, М.И. Долгополовым и другими. Литературное наследие Абая составляют стихи, поэмы, стихотворные переводы и переложения, прозаические «назидания».

В творчестве поэта в особом ряду стоят поэмы «Масгуд», «Искандер» и «Сказание об Азиме», отражающие своеобразное отношение к старинной культуре.

Придерживаясь основных принципов казахского стихосложения, Абай сумел открыть новые пути для широкого использования возможностей родного языка.

Лучшие представители казахской культуры – Ахмет Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жусипбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Таир Жароков и другие – были воспитаны на его литературном наследии.

Его бесценное наследие опубликовано на 60 языках народов мира. Именем великого сына казахского народа названы - проспект в Алматы, первое высшее учебное заведение Казахстана – Алматинский Государственный университет, учреждена государственная премия имени Абая в области

художественной литературы. Имя Абая носит театр оперы и балета в Алматы, город в Карагандинской области, вершина в Малом

Алматинском отроге хребта Заилийский Алатау (высота 4010 метров над уровнем моря).

В 1995 году улица Новошкольная переименована в проспект Абая.

_______________________________________

архивные данные

Решение горисполкома об увековечении памяти великого казахского поэта Абая Кунанбаева (ф.1, оп.2, д.1, л.151)

Постановление Главы Усть-Каменогорской администрации о переименовании улиц г. Усть-Каменогорска (ф.296, оп.1, д.179, л.259-262)

Воспоминания Л.Е.Хотимской «Друг Абая – Е.П.Михаэлис», газета «Большевик Алтая», 25 июля 1945 г.

К 100-летию со дня рождения Абая Кунанбаева газеты «Большевик Алтая» за 27-28 июля, 15, 17 августа 1945 г.

На территории богатого недрами Восточного Казахстана существует немало заброшенных рудников и шахт.

На территории богатого недрами Восточного Казахстана существует немало заброшенных рудников и шахт.

Причем есть места, где они действовали сравнительно короткое время – в военные и послевоенные годы. Приходится признать, что о шахтерском прошлом этих давно уже ставших сельскохозяйственными районов, о людях, что внесли свой неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне, широкому кругу населения почти ничего неизвестно. В то же время это горняцкое прошлое является неотъемлемой частью общей истории страны.

Металл заброшенных штолен

О месторождениях золота, олова и меди на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области было известно еще в минувшем веке, задолго до установления советской власти. Однако масштабная разработка этих месторождений, добыча руды стали осуществляться с началом Великой Отечественной войны. Что вполне объяснимо: любая война нуждается в колоссальных объемах металла, из которых производят оружие, снаряды, патроны, технику.

В годы военного лихолетья в разных точках района заработали шахты по добыче золота, олова и меди. Первые из них были дислоцированы преимущественно в высокогорной части района, где находится нынешний Маралдинский сельский округ. Добыча олова велась и в нынешних Абайском и Куйганском сельских округах.

Этот металл имеет серебристо-белый цвет, обладает пластичностью. Широко применяется в металлургии для получения различных сплавов. Оловянные сплавы чаще всего используют в качестве антифрикционного материала или припоев. Первые уменьшают трение в узлах и механизмах машин, вторые соединяют металлические детали.

Важнейший из сплавов – бронза (олово и медь) незаменим в машиностроении. Олово используется при выпуске белой жести – луженого железа для пищевой тары (консервных банок). В годы Великой Отечественной войны в олове также нуждались оборонная промышленность и консервное производство.

При подготовке данного материала автор этих строк побывал на заброшенных рудниках. Они находятся примерно в 5 км от села Бурабай – административного центра Абайского сельского округа. Показать путь к рудникам согласился житель Бурабая – краевед Бакытбек Ынтыкбаев.

…Дорога от села шла через холмы и косогоры. На одном из них остановили машину. Дальше – пешком, начиналась пересеченная скалистая гряда. Примерно через сотню метров Бакытбек сказал: «Здесь рудник № 5».

Как выяснилось, на этом месте не сохранилось ни одного строения, как и остатков какого-либо оборудования, напоминающего о существовании здесь рудника. Пространство вокруг на десятки метров было завалено кусками гранита. Однако, преодолев эти груды, убедился в том, что ошибки нет: глазам предстали заброшенные штольни. Вот мы у входа в одну из них.

…Из ее полумрака веет холодом и неизвестностью. Опираясь руками о каменные стены и преодолевая внутреннюю робость, сделал с десяток шагов вниз... Далее темнота сгустилась: нужен был фонарь, которым я не вооружился. Поэтому пришлось подняться наверх.

Здесь, начиная с 1940 по 1945 год, велась добыча оловосодержащей руды, работали шахтеры, среди них – женщины, подростки, старики.

С возвышенной точки близ штолен хорошо видно обрамленное полоской деревьев ущелье Бурабай. Сейчас в нем мирно пасется скот. Между тем именно в этой долине находился поселок горняков. Жили они в неказистых землянках.

Сказать, что труд в штреках был тяжелейшим, – ничего не сказать. Практически вся работа проделывалась вручную. Рудная добыча велась следующим методом. Первыми в штреки шли бурильщики. Они вручную с помощью бура делали в штреках так называемые шпуры – отверстия глубиной примерно в метр. Затем бурильщиков сменяли взрывники, которые закладывали в шпуры динамит и производили взрывы.

Кстати, после закладки взрывчатки, уже на поверхности, взрывники обязаны были посчитать число взрывов. Последние должны были соответствовать количеству шпуров. Неразорвавшийся заряд мог сработать позже и оборвать жизни горнорабочих в подземных штреках.

Куски взорванной руды грузились в вагонетки и по специально уложенным рельсам вывозились на дневную поверхность.

Кстати, для передвижения вагонеток использовались быки. Они вращали на поверхности большое колесо, с которым вагонетки были связаны металлическими цепями. Быки являлись единственными помощниками шахтеров, которые всю другую работу, как уже говорилось, выполняли вручную, с риском для жизни и ущербом для здоровья.

Поднятая на-гора руда грузилась на автомобили-полуторки и отправлялась на головное предприятие – рудник поселка Ленинск, который находился примерно в 40 км от массива Буланды, где и велись разработки. В Ленинске руда перерабатывалась на местной обогатительной фабрике. Полученный в результате концентрат упаковывался в мешки и доставлялся до существовавшей в то время пристани «Камышинка» на Иртыше (в 1960 году она попала в зону затопления образованного Бухтарминского водохранилища). Затем на теплоходах отправлялся вниз по течению до медеплавильных заводов для выплавки непосредственно олова.

Прибывающие из окрестных деревень и аулов на работу в шахты люди копали землянки. Многие прорубали в высоком глиняном обрыве полое пространство, закрывали наружную сторону плетнем, настилали на пол солому и так жили.

За свою работу шахтеры получали так называемые «боны», служившие платежным средством в специальных магазинах для шахтеров. Одна «бона» равнялась 10 рублям. Обеспечение продуктовыми и иными товарами в спецмагазинах по тем временам было очень хорошим.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли почти все мужчины. Их место, в том числе в шахтах, заняли женщины, старики, подростки. Несмотря на изнуряющий труд, недоедание, потерю мужей, братьев, люди в далеком тылу жили верой в победу, лучшую жизнь. Бурабайские оловянные рудники в одноименном ущелье закрылись в 1945-м.

За годы их существования в ближней крестьянской Тимофеевке выросло целое поселение горняков. Оно находилось в западной части села, и шахтеры по привычке называли его по имени шахты – Бурабаем. Постепенно это название закрепилось среди местных жителей, и Тимофеевка стала именоваться Бурабаем. Таким образом, своим сегодняшним названием село Бурабай обязано шахтерам и горнякам Курчумского района.

Рудники – судьбы шахтерские

Как известно, в годы Великой Отечественной по шахтам был брошен клич: «Девушки, в забой!» По имеющимся сведениям, на рудниках СССР трудились 245 тыс. женщин. Многие из них дали клятву выдавать в смену не меньше двух норм – за себя, воюющего отца, брата, мужа, любимого. На всю большую страну было известно имя передовой шахтерки Марии Гришутиной. Такой факт: во время взятия Берлина бойцы укрепили портрет М. Гришутиной на лафете своей пушки и били прямой наводкой по Рейхстагу. Шесть женщин-шахтерок удостоились званий Героев Социалистического Труда. В их числе была и казашка Бибижамал Омарова.

Как известно, в годы Великой Отечественной по шахтам был брошен клич: «Девушки, в забой!» По имеющимся сведениям, на рудниках СССР трудились 245 тыс. женщин. Многие из них дали клятву выдавать в смену не меньше двух норм – за себя, воюющего отца, брата, мужа, любимого. На всю большую страну было известно имя передовой шахтерки Марии Гришутиной. Такой факт: во время взятия Берлина бойцы укрепили портрет М. Гришутиной на лафете своей пушки и били прямой наводкой по Рейхстагу. Шесть женщин-шахтерок удостоились званий Героев Социалистического Труда. В их числе была и казашка Бибижамал Омарова.

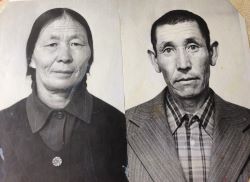

Много женщин в годы войны работали на курчумских рудниках, приближая победу над врагом. У каждой из них – своя судьба. Вот что рассказала бывшая горнячка Кульсун Амиржанова, награжденная медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которую называют еще «Сталинской».

Когда началась Великая Отечественная, Кульсун исполнилось 14 лет, и она, будучи подростком, пошла работать в шахту. Руководство, учитывая юный возраст Кульсун, оставило работать ее на поверхности. Вместе со сверстниками она перекладывала лопатами поднятую на-гора руду. Если она была из крупных кусков, подростки работали руками.

Уже после войны, в 1954 году, ее мужа, работавшего на шахте, призвали на три года в армию, и женщина снова стала шахтером. Правда, в этот раз ей пришлось работать уже под землей.

89-летняя Кульсун Амиржанова поделилась своими воспоминаниями… Работа на шахте шла в три смены, каждая из которых длилась по шесть часов. Перерыв между сменами составлял два часа, поэтому подземные выработки действовали фактически круглые сутки.

Первая смена заступала уже в 6 часов утра. Непосредственно в штреки, где добывалась руда, шахтеров доставляла «клетка» – лифт, в который вмещалось пять человек. Глубина спуска составляла примерно 100 м. Специальность Кульсун называлась «перекладчица». В подземных штреках бригада, в которую она входила, перекладывала куски руды в бункер-накопитель. Из него руда ссыпалась в вагонетки, которые затем поднимались на отдельном лифте на-гора. В обеденный перерыв шахтеры выходили на поверхность. Надо сказать, что кормили их по тем временам хорошо. По окончании каждой рабочей недели выдавали бесплатно по килограмму сливочного масла или сметаны. Заработная плата горняков по местным меркам считалась также высокой.

Впрочем, едва ли это могло компенсировать тяжесть и вредность шахтерского труда. По словам бывшей горнячки, из-за постоянной, густой пыли в забоях шахтеры часто заболевали распространенной тогда профессиональной болезнью – силикозом. Жизненный срок многих шахтеров заканчивался в молодые годы, они «сгорали» от этой болезни. Таковой была дань за получаемый металл. В 1943 году умер единственный брат Кульсун – Сейткали, который работал прежде шахтером, в 47-м не стало мужа – Муканая. Поэтому поднимать детей женщине пришлось в одиночку.

Впрочем, едва ли это могло компенсировать тяжесть и вредность шахтерского труда. По словам бывшей горнячки, из-за постоянной, густой пыли в забоях шахтеры часто заболевали распространенной тогда профессиональной болезнью – силикозом. Жизненный срок многих шахтеров заканчивался в молодые годы, они «сгорали» от этой болезни. Таковой была дань за получаемый металл. В 1943 году умер единственный брат Кульсун – Сейткали, который работал прежде шахтером, в 47-м не стало мужа – Муканая. Поэтому поднимать детей женщине пришлось в одиночку.

При подготовке этой статьи мне также довелось встретиться с почтенными супругами Аскаром и Бикен Изамеденовыми.

Груз лет и болезни давали о себе знать, поэтому рассказывать смогла только Бикен-апа. Она родилась в селе Маралды. Когда ушел на фронт ее отец, девочке было 14 лет. Кроме нее в семье были больная мать, два младших брата и сестренка. Чтобы прокормить семью, Бикен пришла работать на шахту «Раздольная», где добывали золото.

Она рассказала, что ей пришлось откатывать вагонетки для руды, поэтому ее специальность так и называлась – «откатчица». На подземных работах девочке пришлось задержаться на 7 лет. По прошествии десятилетий Бикен-апа хорошо помнит тяжелейшие условия труда в шахте. Об электричестве в то время не могло быть и речи: шахтеры пользовались чадящими коптилками. По ее словам, после смены при выходе на поверхность у шахтеров лишь блестели глаза, лица были покрыты черным налетом.

Однако шахта все-таки кормила горняцкие семьи. В день на семью выдавали по 200 граммов хлеба, который бережно распределялся. Кроме того, платежным средством были уже упоминавшиеся выше «боны», на которые отоваривались в местном специальном магазине. Доставались продукты питания неимоверной ценой, но благодаря этому выживала семья.

В 1950 году Бикен (в девичестве Малшибаева) вышла замуж за Аскара Изамеденова. Он работал крепельщиком на шахте поселка Ленинск. В задачи крепельщика входила установка крепи – деревянных сооружений на стенах и потолочной части штреков для безопасной работы шахтеров, недопущения обвалов породы. Когда в 1958 году шахта закрылась, супруги перешли работать в местный совхоз и трудились в нем животноводами вплоть до выхода на пенсию.

В числе женщин-шахтерок есть и Чарбан Нургазина. Ее отец был заключен в сталинские лагеря. Чтобы выжить, она с 13 лет пошла работать на шахту по добыче меди на Маркакольском руднике. Потом судьба принесла ей встречу с будущим супругом – Кенжебеком Нургазиным, таким же сиротой, как и она. Дальше эти два человека, создав семью, шли по жизни вместе. В тогдашнем совхозе Горновский они целых 27 лет трудились в отгонном животноводстве.

Рудники Бурабая были закрыты по окончании войны, в 1945 году. Не остановила свою работу разве что шахта поселка Ленинск и просуществовала до 1958 года. Часть бывших шахтеров выехала на другие рудники за пределы района, другие устроились в местные совхозы. Более полную историю местных рудников еще только предстоит воссоздать и восполнить. Как и раскрыть в полной мере потенциал местных недр. Благо в настоящее время в Курчумском районе продолжаются разведка и добыча меди, золота. В последние годы возобновился интерес к некогда забытым на территории района месторождениям цветных металлов. А значит давние страницы трудовой летописи горняков и шахтеров Курчума могут найти свое достойное продолжение в наши дни.

Рысбек Жантыкеев

В 1920 году в Казахстане развертывается кампания организации единой системы органов государственной власти в форме Советов. В селах, аулах и станицах проходят выборы советов, затем волостные и уездные съезды, на которых избираются исполкомы Советов. Этим исполнительным органам ревкомы передали всю полноту власти.

В 1920 году в хуторе Бузулин образовался сельский Совет и стал называться Украинским, так как большинство жителей были переселенцами с Украины. Хутор Бузулин переименовали в село Украинку. Первым председателем сельского Совета был Борданенко Сергей Николаевич.

Тяжелое наследие досталось ему. Внутреннее положение страны в то время было чрезвычайно тяжелым. Народное хозяйство было разрушено войной. Вот что говорят архивные документы:

«Нарушились экономические связи между различными районами, отраслями народного хозяйства, между промышленностью и сельским хозяйством, между городом и деревней. Остро ошущался недостаток продовольствия и предметов первой необходимости, бумажный рубль обесценился. Сельское хозяйство было отсталым, экстенсивным. В земледелии преобладала залежно-переложная система, в скотоводстве -- кочевое и полукочевое хозяйство.

Первая империалистическая и гражданская войны резко подорвали экономику края. Хозяйничанье белогвардейцев, интервентов, алашордынцев в 1918 -- 1919 гг., военные действия, неурожаи и джуты, особенно 1920 году, разрушение ирригационных сооружений, ослабление заинтересованности крестьянства в росте посевов и поголовья скота, а отсюда и

значительное падение производительности крестьянских хозяйств - все это отрицательно повлияло на состояние сельского хозяйства.

Разрушен был сельхозинвентарь. Почти одна пятая общегочисла хозяйств крестьян-земледельцев не имела инвентаря.

Товарность сельского хозяйства была очень низкой как в земледелии, так и в скотоводстве, Большинство крестьянских хозяйств имело чисто потребительский характер, усилилась их

натурализация.

Сосуществовали еще различные формы сельского хозяйства: земледельческое и скотоводческое. Преобладало в селе кочевое скотоводческое хозяйство. По-прежнему во многих районах оно кочевало на большие расстояния».

Землепользование деревень и аулов было общинным, переделы производились редко и далеко не всюду. Участково-отрубная и хуторская система землепользования были распространены мало, главным образом в старожильческих селах. Как между сельскими обществами, так и внутри них земельные угодья распределялись неравномерно. Землеустроительные работы в годы гражданской войны почти не проводились, сохранились дальноземелье и чересполосица.

В переселенческой деревне, как и в центре страны, преобладал мелкотоварный уклад. Патриархально-феодальная идеология, отсталые традиции и родовой быт, проникая во все поры

общественных отношений в ауле, сдерживали развитие классового самосознания трудящихся, что сказывалось на работе аульных ячеек и даже волкомов партии. Эксплуатация бедноты, противоположность интересов бая и бедняка маскировались «родовой взаимопомощью», представлениями об «общности» интересов всех членов рода. Вот здесь-то и пригодился опыт крестьян Украинки.

В конце 1920 года вырабатывается новая экономическая политика, принимается решение о замене продразверстки продналогом. Во время подготовки к полевым работам создаются государственные мастерские по ремонту сельскохозяйственного инвентаря.

1923 год явился переломным в восстановлении народного хозяйства, Начался неуклонный, хотя и более медленный, чем в центре страны, подъем производительных сил сельского хозяйства.Этому содействовал введенный в мае 1923 год единый сельскохозяйственный налог, собиравшийся преимущественно в денежной форме. В целом же налог уменьшился по сравнению с предыдущим годом почти на одну треть. Основная тяжесть налога падала на кулацкие и байские хозяйства. Ставки налога на кулацкие хозяйства были в среднем в три с лишним раза больше, чем на середняцкие, а крупные баи-полуфеодалы платили в пятнадцать раз больше, чем середняки.

Налог стимулировал развитие товарности сельского хозяйства, стал способствовать стабилизации курса рубля, ликвидации натуральных форм обмена, развитию рыночных отношений.

Земельный кодекс, утвержденный ЦИК Казахской АССР в январе 1923 года, четко определил права крестьянства на землю, характер и методы землеустройства, ликвидировал остатки

принудительной земельной общины, ограничил возможность сосредоточения земли в руках кулацких и байских хозяйств, создал устойчивое землепользование. Особо оговаривались в кодексе права кочевого населения, предусматривалось выделение страховых участков для сенокошения и пастьбы скота, запрещалось преграждение допуска к водопоям, перекрытие кочевых путей.

Стало постепенно улучшаться снабжение сельского хозяйства машинами и орудиями, семенным зерном. В Украинке при участии крестьянства реконструировались старые и строились новые ирригационные сооружения, был создан сельскохозяйственный совет, обобщавший местный опыт, пропагандировавший агрономические знания. Велась борьба с сельскохозяйственными вредителями. Исполком Совета стал премировать крестьян за переход к севообороту, вспашку под зябь, снегозадержание.

Возростала роль кооперации в хозяйственных связях города с аулом и деревней, в восстановлении сельского хозяйства.

Кооперация имела преимущества в кредитовании. Украинцы вступили в кредитное товарищество. Оно помогало им приобрести инвентарь, рабочий скот, семена, сбывать сельскохозяйственные продукты.

В 1924 году в село пришли первые трактора (колесные).Первыми трактористами стали Абромайтес В.Л., Козаченко А., Дьяченко Юлия. Немного позже пришли тракторы «фордзоны», на которых стали работать Яковенко И.С., Дьяченко И.И. Их называли в шутку летчиками, потому что трактористы ходили в кожаных черных куртках, таких же кепках и очках.

Под влиянием хороших результатов работы МТС: и обслуживаемых ими колхозов единоличные бедняцко-середняцкие хозяйства начали вступать в существующие колхозы и ТОЗы или объединялись в новые коллективы. Наиболее соответствовавшей условиям жизни и быта аула в то время являлось Товарищество по совместной обработке земли и косьбе (ТОЗ). В Украинке в 1928 году тоже было создано два ТОЗа, одно в Бузулине, другое в Каражоле (село условно делилось на два микрорайона, и до сего дня так делится). Первыми председателями ТОЗов были Литвинов Г.Ф. и Болгарин Е.Н. Землю стали обрабатывать все вместе. У товарищества по совместной обработке земли и косьбе был свой Устав. Он разрешал членам товарищества иметь в индивидуальном пользовании овец, рабочий скот, лошадей.

Подчеркивалось, что основные сельскохозяйственные работы в товариществе на основе сдельщины. Эти нововведения способствовали развертыванию колхозного движения.ШКОЛА МОЯ, РОДНАЯ

До 1917 года в селе Украинка была церковно-приходская школа, где изучали закон божий. Самая первая школа находилась на окраине села, где сейчас живут Ильиных, Школа была маленькая, деревянная, имела только одну классную комнату, Первым директором был Андрей Алексеевич Чагин. Рядом со школой стояла деревянная церковь. Сначала в школе было всего 3 класса, потом открыли четвертый. Шло время. В 1929 году начали строить школу на площади (где теперь детский сад). Было в ней 2 классные комнаты и маленькая комнатка - учительская. До 1929 года, пока строили здание школы на площади, учащиеся занимались в доме, принадлежащем ранее кулаку Боздрикову. В это время в Украинке вместе с А. А. Чагиным учительствовала Мария Степановна.

В сороковых годах школа стала семилетней. Был назначен новый директор - Шмаков Михаил Петрович. Появились новые учителя: Седова О.К., Матвиенко Ф.В., Чернецова П.М., Кановалова М.Н и другие. В 1941 году началась война. Трудные это были годы.

В 1942 году ушел на фронт директор школы Шмаков Михаил Петрович. После него в школу назначили директором Чечель Ефросинью Ивановну. Вместе с ней прибыли на работу в школу ее сестры: Чечель Полина Ивановна, Чечель Екатерина Ивановна, Биалко Екатерина Георгиевна, Гладышева Нина Аркадьевна. Потом C. прибыли Кальянова М.В. и Гвоздева А.С.

В эти военные годы с каждым днем становилось все труднее и труднее жить, как для всего населения, так и для учителей и учащихся. Не на чем было писать, не было бумаги, недостаточно было учебников, на класс 5-6 учебников, а в классе было 25-30 учеников. Для первых и вторых классов приходилось делать разлиновку самим учителям на газетах и книгах, чтобы научить ребенка лучше писать.

В классах было холодно, занимались в одежде, руки мерзли, замерзали чернила. А сколько приходилось заниматься физическим трудом. О каменном угле в то время даже не знали. Основным топливом был кизяк. Поэтому летом учащиеся и учителя дывали навозную кучу, поливали водой, которую возили с Уланки, месили лошадьми, азатем станками носили, укладывали рядами. Когда кизяк подсыхал, с ним было еще очень много хлопот. И все это делали дети и учителя.

Учителям приходилось заниматься ремонтом школы. Они возили глину, месили ее, мазали, белили, красили. И это еще не все.

Учащиеся с учителями много трудились в поле. Пропалывали пшеницу, подсолнечник, собирали колоски. Учителя помогали колхозу в обмолоте пшеницы. Тогда не было комбайнов, молотили молотилками, нужно было вручную бросать необмолоченную пшеницу в барабан, вручную отгребать зерно, вручную складывать в скирды солому. Во время сенокоса учителя Лебедева М.И., Чернецова П.М. помогали колхозу в заготовке сена вручную косами.

В 1946 году в школе оставили только начальные классы, так как учащихся было мало. Через 2 года снова открыли 5-й и 6-й классы и т.д. Директором школы стал фронтовик Симоненко Н.С., потом Сокотун И.М., после него пришел в школу Костогруд Н.С.

До 1964 года Украинская школа располагалась в двух зданиях. Первая большая школа, как ее называли, находилась на площади, где был детский сад, вторая - маленькая - где школьная мастерская. Никаких тогда построек на территории, где была школа не было. И вот директор школы Николай Сергеевич вместе с педколлективом решил озеленить школу, разбить вокруг нее парк. В 1954 году 700 саженцев тополя, черемухи, акации было высажено на площади. Это стоило большого труда: учащиеся сами под руководством учителей выкопали колодец для полива саженцев, поливали каждый день, поливая одно ведро под каждый саженец.

Через 3-4 года зашумела молодая роща вокруг школы. Учащиеся и учителя радовались, что их труд не пропал даром. Каждой весной учащиеся рыхлили почву под деревьями, подбеливали стволы, убирали мусор. Но пришла беда. Весною 1963 года напал на школьный парк майский жук. Листья всех деревьев были съедены, и молодые деревца погибли. Как свидетель и памятник школьного парка остался один тополь, который и по сей день шумит своей листвою на площади у обелиска.

В 1900-х годах недалеко от хутора Бузулин жил здоровенный смуглый кавказец, Поговаривали, что он был отставной офицер.

Он вечно ходил, нахмурив брови, почти ни с кем не общался и не разговаривал, Восторга от новых соседей он не испытывал. За его замкнутость, суровый вид, люди сго прозвали «шайтаном», Потому что одним из ругательных слов, которые исходили из его уст, было слово «Шайтан», Русскоязычное население из его брюзжаний на своем языке только это слово и понимало, И детей своих пугали:

- - Вот сейчас придет шайтан и заберет тебя.Так за ним это прозвище и прилипло. Тем более никто его имени выговорить не мог, да и многие просто его и не знали.

Он так и прожил у себя до 1917 года, потом внезапно исчез Никто не знает, куда и зачем он уехал. Место, где он жил, таки стали называть «шайтаном» и до сих пор называют. Сегодня там кладбище села.

Недалеко от него жил бай-казах. Он был добрым. Поговаривали, что у него в Семипалатинске есть своя фабрика. Он общался с соседом Василенко. У бая был единственный в то время патефон. и к нему по вечерам бегала вся детвора послушать записи. А когда в хутор стали прибывать еще переселенцы из России, украинцы в хуторе их к себе не пустили. Они поселились рядом с этим баем.

Русскоязычное население его также именовало одним словом:

«Бай», «Бай сказал», «Бай приехал» и т.д. Казахские имена трудно запоминались.

После революции он переехал на участок Красный колодец и жил рядом с Постниковым, который также жил зажиточно. А потомок бая Меирман поехал в Родовку к Каравайцеву, имевшему здесь имение, а проживал он в городе.

- Как негде жить, - весело хлопнул по плечу Меирмана Каравайцев, когда они вышли поговорить на воздух после трапезы,

- Вон видишь мой лог, - показал он рукой в сторону Канайки, - вот и стройся там, живи и добро наживай.

Вот так Меирман и обосновался здесь. До сих пор местные жители этот участок называют лог Меирмана. А сын его Адильжан впоследствии здесь был председателем колхоза.

Как рассказывал дед Байжума с Арчалов, аксакал хоть и был баем, но был очень справедливым, всегда помогал бедным. Даже к сироте Байжуме относился как к приемному сыну. На праздники женщинам из семей бедняков дарил отрезки на платье, материи на камзолы.

Однажды управляющий его делами стал приставать к жене чабана. А тут чабан возьми да нагрянул домой случайно. Завязалась нешуточная драка. Об этом стало известно аксакалу. На следующий день он созвал всех к себе, принародно отчитал управляющего, хотя он приходился сму родственником, вручил расчет и прогнал со двора.

В 1917 году в хуторе Бузулин насчитывалось 45 семей. Это Болгарин А., Болгарин Н., Болгарин П., Болгарин Е., Боздриков А.М., Варга, Грицун, Дектярь Г.А., Дурницын Е., Дмитриев А.,

Зинченко М.И., Зинченко Г.Ф., Зинченко Г.И., Зинченко И.Ф., Коваленко К.В., Коваленко А.В., Карпетченко В., Курочкин В.А., Кирилек П., Клешник Н.М. (поп), Литвинов Г.Ф., Лаптся Т.В.,

Любченко К., Мельников И.Т., Орлов М., Плужников А., Петров, Рябинин Н.Ф., Рябинин К.В., Тороп Г.М., Федоров, Тур, Фесик Ф.Г., Фесик Е.Ф., Фесик М.Ф., Фесик С.Ф., Хоритонов В.А., Чернец А.Е. Щукин, Остапенко М.Ф., Портновы, Симоненко С. Пламя гражданской войны коснулось и хутора Бузулин. Ушли на войну Литвинов Г.Ф., Жуков И.И. Участвовал в штурме

Перекопа Голованов М., который был дважды ранен. Людьми атамана Анненкова были избиты шомполами жители села Фесик Е.Ф., Дектярь Г.А., Болгарин Е., Орлов, Плужников

А., Зинченко И.И., Зинченко И.Ф.

Весной 1920 года на просторах края закончилась война, но оставленные его разрушения были видны всюду, Нужно было восстанавливать хозяйство.

В мас 1920 г. было создано Киргизское (Казахское) областное бюро ВСHX (Кирпромбюро ВСНХ), на которое возлагались возрождение и регулирование деятельности отраслей народного

козяйства и управление государственными предприятиями, не состоящими в непосредственном веденни отделов и главков ВСНХ. Будучи красвым органом, Кирпромбюро в то же время являлось исполнительным органом ВСНХ, действующим по его директивам.

Кирпромбюро направляло и организовывало работу местных совнархозов - губериских и уездных, в ведении которых находились предприятия местного значения.

В работе совнархозов сочетались принципы хозяйственной пентрализации с активным участием местных Совстов в работе промышленных предприятий как государственного, так и местного значения, усиливалось значение принципов демократическмо пентрализма, развивалась хозяйственная инициатива мест.

В 1960 году известные советские писатели Мухтар Ауэзов, Леонид Леонов, Олесь Гончар и поэт Степан Щипачев по приглашению Американского совета по образованию, который выступил и спонсором поездки, посетили США.

В 1960 году известные советские писатели Мухтар Ауэзов, Леонид Леонов, Олесь Гончар и поэт Степан Щипачев по приглашению Американского совета по образованию, который выступил и спонсором поездки, посетили США.

Штаты, города и реки

В состав делегации также были включены переводчик и литературный критик Софья Кругерская, советолог Натали Грант Врага, представитель государственного бюро по связям с общественностью Джон Бейкер. За месяц, с 17 февраля по 17 марта, как пишет Мухтар Ауэзов, «не объездишь, не объемлешь такую великую, необъятную, многообразную и богатейшую страну, тем не менее я вывез большие подробные записи в своем писательском дневнике». Так появились путевые очерки «Впечатления об Америке».

Недавно при поддержке посольства США в Казахстане очерки переведены на английский язык и изданы в книге «Мұхтар Әуезов. Америка әсерлерi. Mukhtar Auezov. Impressions of America». В новое издание, включающее тексты на казахском и английском языках, вошла статья доктора филологических наук, профессора, главного научного сотрудника Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Гульзии Прали и директора Дома-музея М. О. Ауэзова, кандидата филологических наук Диара Кунаева «Америка глазами казахского писателя».

Конечно, самым интересным в книге является сам дневник путешествий Мухтара Ауэзова «Поездка в Америку», который, как и путевые очерки «Впечатления от Америки», позволяет представить общественную, политическую и духовную атмосферу того исторического периода.

Куратор проекта и автор предисловия книги Деннис Кин, не первый год проживающий в Казахстане, на основе публикаций в изданиях США информации о поездке группы писателей в Вашингтон, Нью-Йорк, штаты Калифорния, Аризона, Феникс, Канзас составил летопись пребывания делегации из СССР в Америке. Он же выступил переводчиком разделов книги на английский язык. Деннис Кин подчеркивает ценность впечатлений Ауэзова от встреч с жителями Америки, его наблюдений, приведенных сведений о культуре и литературе страны.

Во всем проявляются необычайно широкий кругозор писателя, его внимание к деталям, лаконичность и точность. Например, читаем: «Главный читальный зал библиотеки Конгресса построен по типу Британского музея. Купол, зал круглый (20 минут доставка книг), 60 этажей с книгами».

Или другая запись: «В штате Калифорния все обучение до университета бесплатное. Первые 12 классов никакой платы за книги, тетради, бумаги… В Америке в каждом штате своя система обучения. Каждый штат автономен».

Или другая запись: «В штате Калифорния все обучение до университета бесплатное. Первые 12 классов никакой платы за книги, тетради, бумаги… В Америке в каждом штате своя система обучения. Каждый штат автономен».

Казахский писатель также замечает: «Колорадо протекает через семь штатов, и спор из-за воды решается судом федеральным. Воды этой реки взять нельзя как захочешь. Она на учете. …Садов, фруктов нет. Много солончаков около дома, фрукты не растут».

В путевом журнале при преобладании записей на родном языке встречаются абзацы и предложения на русском. Записи Мухтара Ауэзова – это личные впечатления от Америки, «простой рассказ о том, что я видел, что я слышал, что на меня произвело огромное впечатление во время этой поездки». И конечно, они будут интересны читателям.

В контексте литературного взаимодействия

А вот объектом исследования казахстанскими учеными путевые очерки Мухтара Ауэзова об Америке уже становились в коллективной монографии «Казахско-американские литературные связи: современное состояние и перспективы», изданной Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова в 2016 году в рамках научного проекта «Казахско-американское литературное сотрудничество новейшей эпохи» (научный руководитель – Светлана Ананьева).

В частности, кандидаты филологических наук, преподаватели Казахского национального университета им. аль-Фараби и университета КИМЭП Жибек Бимагамбетова и Карина Нарымбетова отмечают, что жанр путевого очерка в творчестве Мухтара Ауэзова расширяет картину казахско-американских литературных связей второй половины ХХ века. Автор живописует встречи, непосредственные контакты, в результате которых возникает интерес друг к другу, к литературам и культурам разных стран на разных континентах.

Доктор филологических наук, профессор Бейбут Мамраев и кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Светлана Ананьева обращают внимание на то, как открывали для себя США Мухтар и Мурат Ауэзовы. Если Мухтар Ауэзов посетил США в составе представительной писательской организации, то идея поездки Мурата Ауэзова «зародилась в ходе американо-советских поисков конкретных форм народной дипломатии». Удивительно то, что у отца и сына порой совпадают конструкции фраз и построение предложений, стилевые особенности письменной речи…

Вернемся к новому изданию. Несомненно, что одна из центральных тем для Мухтара Ауэзова – вопросы взаимодействия культур и литератур в межъязыковой коммуникации и художественном переводе. Известно, что 22 февраля 1960 года в 10 утра состоялся визит делегации в Колумбийский университет. Департамент славянских языков и литературы возглавлял профессор Стильман, который познакомил гостей с историей университета.

В своих записках Мухтар Ауэзов отметил, что журнал «Форум» основан в 1754 году при короле Георгии II. В университете изучают казахский фольклор, турецкий, узбекский, азербайджанский, армянский языки. Сотни студентов изучают русский. Преподаются русская литература ХIХ века (два семестра), ХХ века и советская литература. Профессор Симонс Эрнест преподает «Введение в советскую литературу и идеологию» на основе творчества Константина Федина, Леонида Леонова и Михаила Шолохова.

Показательна и предельно «литературна» запись от 5 марта 1960 года: «Тут земля приключений… Пароход им. М. Твена. Река окружает остров Тома Сойера». Следующий разговор о литературе – в Гарвардском университете 15 марта. В дневнике Мухтар Ауэзов записывает: «Говорил о простоте в поэзии». Тогда состоялась встреча с членами американского ПЕН-клуба.

Приведена в издании и статья «Яркий талант» известного украинского прозаика, публициста, общественного деятеля, академика Академии наук Украины Олеся Гончара. Он отмечает, что в беседах с преподавателями и студентами университетов США, в издательствах, редакциях журналов, на пресс-конференциях у Мухтара Ауэзова всегда находилось «доброе слово как для русской, так и для украинской, белорусской, грузинской, латышской и других братских литератур».

Олесь Гончар подчеркивает обаяние, доброжелательность, такт Мухтара Ауэзова, его дар располагать к себе с первого взгляда. Писатель имел обыкновение «ко всему присматриваться вдумчиво, неторопливо, основательно, как бы пытаясь разгадать в вещах и явлениях их тайный смысл. Эту склонность сразу подметили бойкие американские репортеры, любители давать прозвища, они с первого дня нарекли Ауэзова «философ, мудрец Востока».

Книга «Мұхтар Әуезов. Америка әсерлерi. Mukhtar Auezov. Impressions of America» включает фотографии Мухтара Ауэзова, Леонида Леонова, Олеся Гончара, Степана Щипачева, Софьи Кругерской, Натали Грант Врага и Джона Бейкера с американскими писателями, издателями, членами редколлегии журнала «Атлантик», на прогулке в Йосемитском национальном парке рядом с огромной секвойей и другие. Публикуемые фотографии предоставлены Домом-музеем М. О. Ауэзова и архивом Литературного музея им. Степана Щипачева.

Гапонова Н. // Казахстанская правда, 2022 г. - 30 марта

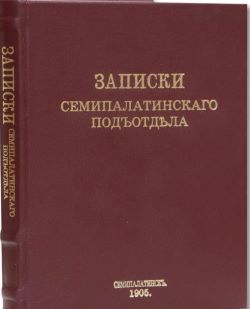

Развитие российского капитализма, расширение рынков сбыта требовали всестороннего изучения природных и экономических условий Степного края. С этой целью на территории региона стали возникать инициативные группы исследователей. Так, с целью сбора и изучения географических, статистических, этнографических и исторических сведений о Западной Сибири в 1868 г. в Омске создается одно из первых научных обществ «Общество исследователей Сибири». Через десять лет, в 1877 г., при активном участии генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова в городе открывается Западносибирский отдел Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО).

Возникновение ЗСОИРГО было во многом связано с завершением процесса включения Казахстана в состав Российской империи. По этому поводу Н.Г. Казнаков в докладной записке писал, что изучение разноплеменных обитателей, кроме общего интереса, «важно для местной администрации при решении разных возникающих, иногда весьма существенных, практических вопросов по управлению краем».

Особенно активно проявила себя сотрудничеством с Западносибирским отделом группа любителей родного края из г. Семипалатинска, возглавляемая Н.Я. Коншиным, ставшая впоследствии инициатором создания дочернего подотдела в регионе. Семипалатинский подотдел был создан на базе областного статистического комитета. Губернатор Семипалатинской области в этой связи отмечал: «В последнее время местным статистическим комитетом при участии нескольких лиц предпринято собирание архивных и этнографических материалов и прочее…Укажу для примера на предпринятое Статистическим комитетом в начале 80-х годов собирание материалов для изучения юридических обычаев киргиз».

Возбуждая ходатайство на имя Степного генерал-губернатора о создании Семипалатинского подотдела Западносибирского отдела Русского географического общества, губернатор Семипалатинской области 14 мая 1898 г. приводил следующие соображения о необходимости открытия в Семипалатинске упомянутого подотдела ЗСОИРГО: «Лежащая вдали от всяких культурных центров Семипалатинская область, занимающая пространство около 450 000 кв. км, с большим разнообразием природных условий и не менее разнообразным составом населения, особенно инородческого, его группы (киргизы и татары) до настоящего времени изучены крайне мало. А между тем это знание, помимо высокого научного интереса, было бы особенно ценно теперь, когда наша окраина, судя по многим признакам, переходит в новый момент жизни, и ввиду этого возникает ряд вопросов, требующих очень осторожного решения. Для примера можно указать на вопрос о переходе киргиз в оседлое состояние, на тесно связанный с ним вопрос о пригодности области к земледельческой культуре и прочее».

Однако процесс согласования вопроса об открытии подотдела займет несколько лет. Трудности возникли из-за отсутствия помещения и денежных субсидий. Лишь после обещания Семипалатинского губернатора содействовать передаче в ведение подотдела областного музея, а для размещения библиотеки выделить помещение в здании статистического комитета вопрос был решен положительно.

Распорядительный комитет ЗСОИРГО назначил учреждаемому подотделу ежегодные субсидии в размере 500 рублей. Официальная церемония открытия Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО была назначена на 31 марта 1902 г. В связи с таким знаменательным событием в Семипалатинск из Омска правлением ЗСОИРГО была направлена телеграмма следующего содержания: «Западносибирский отдел приветствует свой Семипалатинский подотдел в радостный день его открытия и вместе с поздравлением шлет ему горячие пожелания расти и преуспевать на пользу науки и просвещения родной страны». Первое десятилетие существования подотдела, считается периодом экспедиций. В первую очередь обследовались отдаленные от административных центров районы. Экспедиции проводились многоплановые, изучались пути сообщения, необходимые для расширения торговых связей, велось активное исследование малонаселенных земель для направления туда переселенцев из европейской части России. Параллельно изучались и природные богатства осваиваемых территорий. С момента открытия Географического Подотдела было направлено к устройству при нем научной библиотеки, столь необходимой для научных занятий. Основой библиотеки послужил дар Семипалатинского Областного статистического комитета подотделу, в количестве 2186 томов разных научных изданий. К 1 января 1903 года в библиотеке числилось 3715 томов, ежегодно был прирост книг, увеличивавший объем библиотеки. К 1 января 1927 года в библиотеке числилось 15171 том, не считая газет, карт и планов. Материал, собранный в ходе экспедиций, становился основой для подготовки различных по тематике научных трудов.

Распорядительный комитет ЗСОИРГО назначил учреждаемому подотделу ежегодные субсидии в размере 500 рублей. Официальная церемония открытия Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО была назначена на 31 марта 1902 г. В связи с таким знаменательным событием в Семипалатинск из Омска правлением ЗСОИРГО была направлена телеграмма следующего содержания: «Западносибирский отдел приветствует свой Семипалатинский подотдел в радостный день его открытия и вместе с поздравлением шлет ему горячие пожелания расти и преуспевать на пользу науки и просвещения родной страны». Первое десятилетие существования подотдела, считается периодом экспедиций. В первую очередь обследовались отдаленные от административных центров районы. Экспедиции проводились многоплановые, изучались пути сообщения, необходимые для расширения торговых связей, велось активное исследование малонаселенных земель для направления туда переселенцев из европейской части России. Параллельно изучались и природные богатства осваиваемых территорий. С момента открытия Географического Подотдела было направлено к устройству при нем научной библиотеки, столь необходимой для научных занятий. Основой библиотеки послужил дар Семипалатинского Областного статистического комитета подотделу, в количестве 2186 томов разных научных изданий. К 1 января 1903 года в библиотеке числилось 3715 томов, ежегодно был прирост книг, увеличивавший объем библиотеки. К 1 января 1927 года в библиотеке числилось 15171 том, не считая газет, карт и планов. Материал, собранный в ходе экспедиций, становился основой для подготовки различных по тематике научных трудов.

В деятельности созданного в марте 1902 г. Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО особенно заметна роль Н.Я. Коншина, являвшегося секретарем областного статистического комитета. Он входил в состав распорядительного комитета Семипалатинского подотдела, был первым хранителем дел, основал библиотеку подотдела, составил и издал ее каталоги, участвовал в собирании коллекций, вел поисковую работу в архивах.

Во второй половине ХIХ века тысячи русских интеллигентов были 7сосланы в казахские степи. Они и здесь не теряли жажды жизни, стремились познать землю, ставшую их второй родиной. Один из них – политический ссыльный-народоволец, ставший выдающимся исследователем Прииртышья, учредителем Семипалатинского подотдела Западносибирского отдела Русского географического общества, – Николай Коншин.

Знойным июльским днем 1889 года из Семипалатинска в Зайсан был отправлен по этапу 25-летний молодой человек. Хрупкий, с утонченным, похожим на чеховское лицо, он имел изможденный вид. Врачи, опасаясь за здоровье ссыльного, советовали повременить с поездкой. Но областной полицмейстер настоял на немедленной отправке “государственного преступника”. Звали его Николай Яковлевич Коншин.

Едва начав учебу в Московском университете, Коншин примкнул к студенческому движению. В 1884 году за участие в волнениях был исключен со второго курса медицинского факультета. Затем поступил в ярославский Демидовский юридический лицей и уже через месяц стал членом студенческого революционного кружка, тесно связанного с организацией “Народной воли”. Организация была разгромлена полицией. Всего было привлечено к делу до 30 человек. В числе “зачинщиков” значился Коншин. 22-летний студент попал в одиночную камеру местной тюрьмы, потом был переведен в Москву, в Бутырскую пересыльную тюрьму. За участие в беспорядках, устроенных в тюрьме политическими заключенными, Коншина бросили в карцер. А в конце ноября 1887 года департамент полиции довел до его сведения об отправлении в ссылку в Степной край.

Деятельная натура Коншина не могла терпеть безделья, и вскоре он неожиданно открыл в себе новые интересы. Николай Яковлевич с увлечением начал изучать историю казахского народа, быт, обычаи, устное народное творчество. После полуторагодичного пребывания в Зайсане Коншину разрешили переехать в Семипалатинск. А после завершения срока ссылки он вернулся в Саратов, но понял, что его неудержимо тянет назад. В октябре 1896 года вернулся в Семипалатинск, где и прожил до последних дней своей жизни.

Он занял должность секретаря статистического комитета. Сбор сухих сведений о социально-экономическом состоянии края превратился для него в полное самых интересных знаний исследование. Коншин с головой окунулся в изучение природных богатств, истории, географии, археологии, этнографии края. Под его руководством и непосредственном участие в Семипалатинской области в 1897 году была проведена перепись населения.

Коншин много ездил по селам и аулам Семипалатинской области. Общаясь с сотнями степняков, он одним из первых увидел последствия той трагедии, о которой спустя пару десятилетий начнут говорить алашордынцы.

В 1898 году он выпустил очерк “К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области на оседлое положение” о тяжелом экономическом положении джатаков – шедших в батраки бедняков, оказавшихся без единственного средства для обеспеченного существования в степи – без скота. “Часть их за неимением в степи достаточного спроса на рабочую силу, – пишет Коншин, – вынуждена бежать из степи в казачьи селения и города”.

В те годы он познакомился с Абаем. Постепенно знакомство переросло в большую дружбу. По просьбе Николая Яковлевича Абай написал “Заметки о происхождении родов киргизской орды”, которые были подготовлены Коншиным к печати.

Сам он тоже старался как можно больше написать о том, с чем сталкивался во время своих многочисленных поездок по уездам губернии. В 1900 году под его руководством проводится сбор археологических сведений. На основе присланных в статистический комитет данных Николай Яковлевич написал статью “О памятниках старины в Семипалатинской области”. А в очерке “Об одном киргизском джуте” он, опираясь на факты, доказал бездействие властей и их попытку исказить реальное бедственное положение степняков.

При этом Коншин умел превратить статистические отчеты почти в художественное описание. Он с тонким юмором описывает собственную неловкость, которую испытывал всякий раз, оказавшись на месте почетного гостя в юрте, и с острой болью пересказывает свои разговоры с обитателями бедных юрт, которые жаловались ему, как бедняков в степи теснят богатые соплеменники, сетуя, что состоятельные аульчане не брезгуют поживиться за счет труда нищих. “Маленькие вопросы оборачивались целыми рассказами о житье-бытье, о прошлом, которое казалось им золотым веком”, – признавался Николай Яковлевич.

На заседаниях подотдела он делал доклады «Заметка об одном киргизском джуте», «Биографические заметки о Г.Н. Потанине» и ряд других. В «Записках» подотдела Н.Я. Коншин опубликовал статьи «Материалы для истории Степного края», «О памятниках старины в Семипалатинской области». История одного киргизского джута", "О политической неблагонадежности Семипалатинских чиновников.

Значительной работой Н.Я. Коншина является биографический справочник о политических ссыльных Степного края. В ней он дал характеристики 99 сосланных в Акмолинскую область, 114 – в Семипалатинскую, справочник охватывает период с 1882 по 1905 г. В данной работе представлен сословный, профессиональный, возрастной, партийный состав политических ссыльных Степного края конца ХIХ – начала ХХ в., а также показан их вклад в изучение и развитие экономики и культуры края. Кроме Н.Я. Коншина, немаловажную роль в деятельности Семипалатинского подотдела в разное время играли также Н.Ф. Ницкевич (председатель распорядительного комитета), В.К. фон Герн (заместитель председателя), П.Ф. Арефьев (казначей), И.Ф. Ремезов, Н.Я. Дегтярев, Н.И. Лукьянович.

При Семипалатинском подотделе функционировал музей, открытый при содействии Е.П. Михаэлиса еще в сентябре 1883 г. В 1902 г. музей вошел в Семипалатинский подотдел ЗСОИРГО. Члены подотдела привели музей в порядок: экспонаты были сгруппированы в коллекции, которые, в свою очередь, разделены на пять отделов. Популярность музея росла с каждым годом. Так, если в 1893–1894 гг. здесь побывали 263 человека, то в 1903 г. – 720, а в 1913 г. – 2873 человека. Впоследствии музей был участником известной Западносибирской выставки 1911 г. в Омске, где его археологическая коллекция была удостоена большой серебренной медалью. Вместе с музейной проводилась работа по налаживанию деятельности библиотеки. По инициативе распорядительного комитета был составлен подробный систематический каталог, что заметно облегчило читателям пользование имевшимися в библиотеке книжными и журнальными изданиями. Заметным явлением в деятельности подотдела явился выпуск печатного органа – «Записок Семипалатинского подотдела ЗСОИРГО».

Члены подотдела вели различные исследования и наблюдения на огромной площади Семипалатинской области и прилегающих к ней местностей Семиречья и юга Сибири. Спектр этих исследований очень велик – это изучение минерально-сырьевой базы, флоры и фауны, климата и экологии и т.д. Развивались исследования по археологии, антропологии, этнографии, истории. Н.Я. Коншина: «…Чем больше вы знакомитесь с киргизами, тем тверже становится убеждение, что, несмотря на многие темные стороны их быта, это здоровый физически и нравственно народ, способный по своим природным качествам к восприятию более высокой, чем теперь, культуры».

Е. П. Михаэлис и профессор В.А.Обручев заинтересовались происхождением Семипалатинских песков и, после должного изучения их, дали по этому вопросу ценный материал, придя к одному и тому же заключению о наносном происхождении Семипалатинских песков, но указывая разные источники этого происхождения.

Профессор Б. П. Вайнберг произвел магнитную съемку по линии Иртыша в пределах Семипалатинской губернии. Аномалий не обнаружено. Профессор В.Ф.Семёнов обследовал разные места Семипалатинской губернии в ботаническом отношении. Ф.Н. Педашенко занимался изучением археологии окрестностей г. Семипалатинска. Собран богатый материал, в виде каменных, железных и золотых предметов глубокой древности. В.А.Брюханов дал археологическое описание пещеры Конур-аулие Семипалатинского уезда.

Горные инженеры П.В.Приходько и В.К.Владимирский и В.В. Гинтов изучали вопрос о железнодорожном строительстве в Крае, ставя этот вопрос для широкого общественного обслуживания.

Л.П.Степанов, Н.П. Горванёв, Я.Я.Попов и П.А.Соломин вели наблюдения на Семипалатинской метеорологической станции 11-го разряда 1-го класса. Результаты наблюдений частично напечатаны в Записках и Бюллетенях отдела. И.И. Березницкий, открыв курорт на озеро Сор (в 12-ти верстах от г.Семипалатинска), в течение 6-ти лет занимался наблюдениями над результатами лечения на этом озере. В. Бенкевис изучал казахское степное скотоводство и меры к его улучшению.

П.В.Амосов занимался изучением вопроса племенного животноводства. И.В.Власов изучал в физико-географическом отношении озера Семипалатинского уезда - Карабаш и Балыкты-куль. Селевин В.А. занимался орнитологией в районе Балыкты-Куля и других местах Семипалатинской губернии и изучением саранчи на озере Зайсан и в Семиречье. М.Н. Елизарьева и В.Д. Хлопина изучали в ботаническом отношении окрестности Семипалатинска. Собран гербарий. К.Н.Филатов изучал вредителей сельского хозяйства, биологию саранчи и районы ее распространения.

Б.Г.Герасимов занимался изучением вопроса о польской политической ссылке в крае, сбором материала о представителях русской политической ссылки в области и сведений о сибирских деятелях, историей русской колонизации края, появлением на Алтае рационального пчеловодства, изучением быта Бухтарминских "каменщиков", сбором Алтайских сказок, описанием минеральных источников, географией южного Алтая.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность отдела охватила огромный район Семипалатинской губернии и прилегающих к ней местностей Семиречья и юга Сибири.

В начале ХХ в. демократическая интеллигенция с энтузиазмом включилась в процесс открытия обществ трезвости, а также обществ по устройству народных чтений, поэтому и деятели ЗСОИРГО принимали в них активное участие. Так, председателем комиссии по устройству народных чтений в Семипалатинской области являлся Б.Г. Герасимов – известный деятель РГО, членом комитета попечительства о народной трезвости был Е.П. Михаэлис. Лекторами комиссии по устройству народных чтений были А.Н. Белослюдов и В.Н. Белослюдов, В.С. Усов, Н.Е. Мирошниченко, Н.Я. Коншин. Братья Белослюдовы собирали казахский фольклор. Талантливый художник В.Н. Белослюдов создал картинную галерею в городе Семипалатинске. А.Н. Белослюдовым был организован «Киргизский кружок».

Члены Семипалатинского подотдела, следуя за Г.Н. Потаниным, считали правилом ценить народ, среди которого им приходилось работать. В начале ХХ в. многие казахские интеллигенты активно включились в работу местных отделов Русского географического общества. В разное время в работе Семипалатинского подотдела участвовали и представители казахской национальной интеллигенции, в их числе Я.А. Акпаев, А.С. Аблайлаков, Н.Х. Кульджанов, И.Т. Тарабаев. Материальная поддержка Семипалатинскому подотделу была оказана со стороны Ш. Кудайбердиева – видного казахского писателя из окружения Абая. Одним из самых замечательных явлений в жизни Семипалатинского подотдела было научное собрание в 1914 г., посвященное 10-летию со дня кончины основоположника казахской литературы Абая.

Наиболее полно сумел проявить свои научные интересы, участвуя в деятельности ЗСОИРГО, Алихан Букейханов. В своем географическом описании родного края он сумел донести до широкого круга читателей всей России правдивую картину исторического прошлого казахского народа и его культуры. В статьях «Из бумаг султана большой Киргизской Орды Сюка Аблайханова» и других он создал глубоко научную картину состояния казахского общества того периода, впервые познакомил русского читателя с жизнью и деятельностью Абая. Публикации в журнале «Сибирские вопросы» выдвинули А. Букейханова в качестве выдающегося носителя казахской национальной идеи. В 1905 г. этнографический отдел Русского музея ассигновал для него определенную сумму для собирания этнографического материала о казахах. Однако по ряду объективных и субъективных причин эта экспедиция не состоялась.

В целом деятельность Семипалатинского подотдела по изучению Степного края в рассматриваемый период не может быть оценена однозначно. С одной стороны, находясь под административным контролем царских властей, Отдел обязан был выполнять работы, способствовавшие колонизации Степного края. С другой стороны, проведенные учеными отдела исследования, имели огромное значение для познания истории, культуры и быта сопредельных народов, укрепляли связи между казахской и русской прогрессивной интеллигенцией. Многие работы сотрудников не потеряли своего научного значения до сих пор.

Литература:

1. Касымова Г.Т. К 105-летию Семипалатинского подотдела Западносибирского отдела Русского Географического общества //www.sibistorik.narod.ru

2Плотников А.Е. Из истории создания и деятельности в Омске Западносибирского отдела Русского географического общества (1877–1917 гг.) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX – начало ХХ в.). Омск, 1994.

3. Смирнова Н.С. Г.Н. Потанин – собиратель и исследователь казахской народной поэзии // Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина.

4.Хабижанова Г.Б., Валиханов Э.Ж., Кривков А.Л. Русская демократическая интеллигенция в Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ в.). М., 2003.

5. Хазиахметов Э.Ш. Н.Я. Коншин – исследователь истории Степного края // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–ХХ вв.): II Международная научная конференция: Тезисы докладов и сообщений. Омск, 2001.

Соңғы жарияланған материалдар тізімі

Смагулова Р.С.

СШ № 12, учитель

г. Семей

Великая степь – родина многих видных государственных деятелей, известных поэтов и писателей, талантливых артистов и музыкантов, юбилеи которых отмечаются в 2022 году. Среди значимых юбилеев года – 125-летие выдающегося казахского писателя, драматурга, общественного деятеля, ученого Мухтара Омархановича Ауэзова.

В честь 125-летия Мухтара Ауэзова ВКО библиотека имени А. С. Пушкина провела республиканский форсайт-форум "Мир Мухтара Ауэзова", который стал масштабным событием в череде юбилейных торжеств. В онлайн форуме приняли участие авторитетные казахстанские ученые, с приветственным словом перед гостями и участниками Форума выступил культуролог, дипломат, государственный и общественный деятель, сын Мухтара Ауэзова - Ауэзов Мурат Мухтарович. Смотреть видеозапись форума.

- Гапонова Н. Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США;

- Пирали Г., гл науч. сотр. Ин-та литературы и искусства имени М. О. Ауэзова. Достоевский в творчестве Мухтара Ауэзова;

- Оразбекова Ф., педагог-ветеран, Шауханов А., канд. пед. наук, доцент Сценическая жизнь легенды "Енлик-Кебек";

- Оразбекова Ф., педагог-ветеран ТарГУ имени М.-Х. Дулати, член Союза журналистов РК Мухтар Ауэзов в гостях Жумагали-ата;

- Шауханов А., канд. пед. наук, доцент Тепло его сердца. Наставник и опора молодых талантов;

- Шауханов А., канд, пед, наук, доцент Мухтар Ауэзов и Бауыржан Момышулы Патриоты и коллеги по перу;

- "Мухтар Ауэзов. Путь избранного" - д/ф из цикла "Тайны. Судьбы. Имена";

- "Мухтар Ауэзов и эпос "Манас" - д/ф из цикла "Дорога людей";

- "Мухтар Ауэзов" - д/ф из цикла "Имена".