В 1907-1910 годах важное место в системе аграрных мероприятий царского правительства занимала переселенческая политика.Правительство поощряло переселение крестьян из центральных губерний на окраины - в Сибирь, Среднюю Азию. Курское губернское земство проводило вербовку крестьян на переселение. Для ознакомления с местами новых поселений посылались ходоки.

В 1907-1910 годах важное место в системе аграрных мероприятий царского правительства занимала переселенческая политика.Правительство поощряло переселение крестьян из центральных губерний на окраины - в Сибирь, Среднюю Азию. Курское губернское земство проводило вербовку крестьян на переселение. Для ознакомления с местами новых поселений посылались ходоки.

В начале августа 1907 года Першин Иван, Клюбин Иван, Погорелое Леонид, Исаенко Иван прибыли по Иртышу в Усть-Каменогрск. Здесь они встретились с другими ходоками: из Саратовщины С. И. Данильченковым, С. Матяшовым, из Киевской губернии И. Овчинниковым, С. Зацариным, с Кавказа Г. Шишкиным, И. Лотиковым и другими.

В уездном земстве ходоков принял переселенческий начальник Саенко Василий Акимович.

На другой день ранним утром двинулась в путь пролетка, которой управлял сам В. А. Саенко, а вслед за ней - две пароконных повозки, на которой ехали 16 мужиков. Проехав 22 версты от города, путники остановились у палаточного лагеря землеустроительной партии. Крестьяне осмотрели место будущего поселения. Земли здесь были целинные; ковыльная степь пестрела обилием цветов и ягод; много было плиточного камня, разноцветной глины, песка; невдалеке - лес.

Здесь, на левом берегу Аблакетки и решили нарезать квадратом из четырех улиц, параллельных речке, участок земли на 104 дворовых усадьбы.

В марте 1908 года первые переселенцы со своими семьями прибыли в село. В конце апреля был созван Первый сельский сход, где встал вопрос о наименовании села и установлении престольного праздника. Один из переселенцев предложил назвать село «Васильевка» - в шесть Василия Акимовича Саенко. В Троицын день сельчане торжественно отметили день основания села.

После богослужения и освящения водоемов и колодцев жители вышли на тракт, где на поворотах к селу с левой и правой сторон вкопали столбы с указателями: «Переселенческий поселок «Васильевка», 104 двора, число жителей 704 души. Расстояние до уезда 22 версты, до волости 4 версты. Основан весной 1908 года из переселенцев центральных губерний России».

Саенко Василий Акимович, чье имя единодушно было присвоено, селу, сыграл огромную организаторскую роль в основании села, его становлении и развитии.

Происхождением из мещан, сын агронома, получивший образование сельского землеустроителя, он полюбил крестьян и посвятил свою жизнь служению простому народу. Василий Акимович не ограничивался своими обязанностями поселения,он постоянно интересовался жизнью поселка, по его ходатайству уездные власти вынесли решение о выделении средств на строительство в поселке начальной школы. Он также добился строительства плотины на речке Урунхайке, прорытия канала для полива урочища. Поливные сооружения производились военнопленными австрийцами, венграми и чехословаками под руководством Аннурова А. И. Поливы были пущены в действие в 1916 году, что обеспечивало устойчивые урожаи, особенно в засушливые годы.

Население, в основном, занималось земледелием, сеяли пшеницу, просо, ячмень. Поля обрабатывались вручную. Крестьяне, складываясь, приобретали сеялки, жатки. Молотили зерновые каменными ребристыми катками. Основным орудием труда были косы, серпы, грабли, вилы.

В 1910 году в селе возникли две частные лавки для продажи товаров. Продавали серпы, косы, лампы, керосин, мануфактуру. У Щепетильниковыхимелся граммофон, который они выставляли в праздничные дни в открытое окно. Сразу же собиралась толпа любителей послушать песни Шаляпина и других певцов.

Осенью 1920 года в селе была окончательно установлена Советская власть.

На заседании областной ономастической комиссии 27 июня 2008 г. было рассмотрено ходатайство представительных исполнительных органов Уланского района о переименовании села «Васильевка» в село «Мамай батыр» и принято решение о переименовании в село «Мамай Батыр».

Список литературы:

Города и села Восточного Казахстана : Рек. указ. лит. - Усть-Каменогорск : Б.и., 1995. – 14-17 с. - Б.ц.

Ранней весной 1790 года девственную тишину долины речки Быструхи, окруженную лесом, нарушил стук топоров. Валились наземь стройные сосны, пригодные для строительства жилья. Началось вторжение человека в неповторимые алтайские красоты.

Первыми поселенцами на берегу речки Быструхи были семьи Полякова и Рыльского. Они разводили скот, птицу, разрабатывали землю, сеяли рожь, овес, лен. Много позже стали возделывать пшеницу, картофель.

Постепенно население села росло за счет собственного прироста, а также переселенцев из Сибири и России. За 100 лет Быструха превратилась в большое, пестрое по религиозным признакам село. Уже к середине XIX века здесь насчитывалось. 450 хозяйств с населением в 3000 человек.Семьи были большие по 6-7 и более детей в каждой.

Занимаясь хлебопашеством, землю обрабатывали деревянной сохой, тягловой силой была лошадь: Убирали хлеба серпами, вязали снопы, складывая их в копны. На усадьбах строили риги, где сушили снопы в специальных печах, затем обмолачивали их ценами.

Плохая обработка почвы, отсутствие элементарной агротехники возделывания сельскохозяйственных культур приводи- лик низким урожаям при огромной затрате труда.

Скота-держали много из-за низкой продуктивности! Крупного рогатого скота было по 20-25 голов на семью. Многие крестьяне имели заимки, где держали непродуктивный скот, пасеки. Причем, содержали пчел в ульях-колодках и, доставая мед, выламывали соты. В 1900 году в селе появились первые рамочные ульи-дадани. Предложил их применение житель Быструхи К. В. Васильев.

Все домашние ремесла были доступны жителям села. Делали сами большие и маленькие кадки, «лагушки», для . кваса, пива, воды и молока, из бересты — посуду, «туеса». Изготовливали из кожи кнуты и вожжи, опояски для армяков. Женщины ткали холст на деревянном станке и пряли пряжу. Вышивали рубахи и сарафаны, пояса и кокошники, вязали носки и варежки, курточки, свитера. В городе продавали мед, хлеб, масло, творог или изделия из меха (шапки, тулупы, б.утылы); покупали изделия из металла: плуги, самовары, утюги, косы, топоры, чугунки; для детей — Конфеты, монпансье фирмы «Г. Ландрин», плиточный шоколад «Жорж Борман» и «И. Крафт», печенье «Беликсон и Робинсон».

Дома жителей Быструхи отличались старинной русской архитектурой — высоким крыльцом с точеными столбиками, часто раскрашенными в разные цвета, затейливой резьбой на окнах и крыше. Внутри жилища блестели: некрашенные полы были тщательно вымыты. Мебель- в особенности шкафы, а также потолки и стены были выкрашены яркими красками. Обязательным украшением всех комнат являлись зеркала, на которых были повешены полотенца с вышитыми краями, а вокруг потолка - гирлянды желтых махровых цветов. В переднем углу первой от входа комнаты - божница с несколькими иконами старинного письма, в числе которых в обязательном порядке имелось распятие -раскольничий крест с изображением Святого духа над ним.

В начале 20 века в Быструхе построена деревянная церковь и два молитвенных дома, так как в селе существовало три религии: австрийская, самодуровская и беглопоповская.

В 18 и 19 веках образование дети старообряцев получали от частных учителей. В начале XX века открылась первая государственная школа. Школа была деревянной, классов -4, все занимались в одной комнате, учащихся человек-50—60. Учебный год начинался 1 сентября и заканчивался с наступлением праздника пасхи. Преподавали арифметику, письмо, чтение и закон божий.

Сразуже после революции была образована Красно-октябрьская волость с центром в селе Быструхе. Весной 1929 года в селе был создан ТОЗ и промартель из 38 крестьянских

хозяйств. Позже ТОЗ был переименован -в колхоз. Промартель построила цех ширпотреба, обеспечила людей работой, зарплатой.

В 1930 году в результате объединения многих хозяйств образовался колхоз «Гигант».

В годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло более 300 сельчан, многие вернулись калеками, стали инвалидами. Очень трудно было семьям, оставшимся без кормильца.

В 1962 году на базе села образовался совхоз «Ильичевский».

В настоящее время в Быструхе проживает 1700 человек. Расположено село на территории Глубоковского района.

Список литературы:

Города и села Восточного Казахстана : Рек. указ. лит. - Усть-Каменогорск : Б.и., 1995. – 14-17 с. - Б.ц.

Село Бобровка - одно из старейших сел на Рудном Алтае. Было основано в 1764 году. Первыми поселенцами были государственные экономические и помещичьи крестьяне, ссыльные, колодники, «поляки». Поселение основали на речке Бобровке, получившей название от своих многочисленных тогда обитателей - бобров. Село получило название по речке Бобровке. Жилые дома и надворные постройки возводили извольного бесплатного леса. На карнизах и окнах вырезали различные фигуры и раскрашивали разноцветной краской.

Село Бобровка - одно из старейших сел на Рудном Алтае. Было основано в 1764 году. Первыми поселенцами были государственные экономические и помещичьи крестьяне, ссыльные, колодники, «поляки». Поселение основали на речке Бобровке, получившей название от своих многочисленных тогда обитателей - бобров. Село получило название по речке Бобровке. Жилые дома и надворные постройки возводили извольного бесплатного леса. На карнизах и окнах вырезали различные фигуры и раскрашивали разноцветной краской.

Основным занятием жителей Бобровки, как и других алтайских сел было земледелие. Господствующей системой земледелия была залежная, а на менее удобных землях - залежнопаровая! Ни плодосмены, ни законченного севооборота при этой системе земледелия не было.

Большое влияние на развитие земледелия оказало водворение на Алтай в 1846-49 гг. великорусских и малороссийких крестьян. Они быстроосвоились в новых условиях. Ввели вместо сохи плуг и получали более высокие урожаи. Для собственного потребления крестьяне занимались животноводством. Разводили лошадей, крупный рогатый скот, свиней, кур, уток, гусей. Подсобным занятием были охота и рыбная ловля, сбор ягод.

Лучшие земли были в руках зажиточных крестьян и казаков. Имущественное неравенство усилилось после отмены крепостного права. Резко увеличивается число бедняков среди казаков и крестьян.

В Бобровке казаки, являясь в то время привилегированным сословием, жили отдельно, отгородившись «поскотиной», которую строили крестьяне. С обычаями и мнением крестьян здесь не считались. Еще в конце 19 века, несмотря на решение сельского схода не открывать в селе кабаков, казаки заявили, что не подчиняются этому решению и открыли в-Бобровке два кабака, а ведь из 567 дворов казачьих домохозяйств было около 30.

Крестьянский скот казаки часто загоняли к себе в поселок, в загоны или в поле, затем брали с крестьян в виде наказания по 50 копеек с каждой головы скота, якобы за потраву их лугов и посевов. На казачьих территориях крестьянам запрещалось рубить лес, дрова и даже собирать ягоды.

Наряду с притеснениями со стороны казачества положение крестьян усугубилось и примитивной техникой обработки земли и урожая. Так, у крестьян дореволюционной Бобровкибыли: железный плуг с железным наконечником, цепы для молотьбы, косы, серпы для жатвы. У кулаков и деловых людей жнечки были американских фирм «Диринг»,. «Осборн», «Маккормик».

Кроме хлебопашества, скотоводства, огородничества и перевозки руд некоторые крестьяне занимались пчеловодством. В 1882 году в Бобровской области было 5719 пчелосемей.

В 1881 году было собрано 1140 пудов меда и 215 пудов воска. Как таковое пчеловодство на Алтае возникло в последней трети 18 века, а Бобровка является его родиной. Первые ульи были привезены и поставлены в деревне Бобровка около забора крестьянина Федула Смоленникова.

19 декабря 1919 года в Бобровке была установлена Советская власть. В первые годы Советской власти село относилось к Змеиногорскому уезду Алтайской губернии с центром в г. Барнауле. Затем ее передали наравне с другими селами Бобровской волости Змеиногорского уезда в Усть-Каменогорский уезд Семипалатинской области.

В 1921 году в Бобровке была создана сельскохозяйственная артель «Крутиха».

В 1933 году в Бобровке образовались три колхоза: «Ударник», «Красная нива», «Прожектор».

В том же 1933 году колхозники Бобровки приняли в своем селе 197 семей казахов - откочевников, которыебыли распределены по колхозам. Колхозники Бобровки проявили чуткость, заботу, внимание к откочевникам, оказывая им помощь в освоении сельскохозяйственной техникой, методов обработки земли, уходе за сельскохозяйственными культурами, навыков ведения коллективного хозяйства, в быту.

Осенью 1950 года три бобровских колхоза объединились в один - колхоз им. Жданова.

В 1961 году на основании постановления Совета Министров Каз. ССР был организоран Ленинский молочно-мясной совхоз на базе колхозов им. Жданова (Бобровка) и им. Ленина (Согра). Центральной усадьбой совхоза стало с. Бобровка. Расположено село на территории Глубоковского района.

Список литературы:

Города и села Восточного Казахстана : Рек. указ. лит. - Усть-Каменогорск : Б.и., 1995. – 14-17 с. - Б.ц.

В один из редких ясных осенних дней по полудни из Усть-Каменогорска выехали две одноконных подводы. На первой-одноконной бричке на железном ходу, окованной и крепко сработанной, запряженной серым мерином и в пристяжке- рыжей кобылицей, восседал ездовой Артем Степанович Аляшкин. Рядом с ним устроился землеустроитель с геодезическими приборами Кондрашевич.

На второй подводе, запряженной гнедым коренником и саврасым пристяжным, ехал Андрей Акимович Борисов. Он вез фураж для коней, продукты, прочую необходимость. С ним бойко вели разговор двое рабочих.

Проехали Белоусовку, верховья речки Грязнушки. Дальше ориентир держали на сопку с голой белой вершиной, которую было видно за пять верст. Наконец свернули с дороги. Землеустроитель развернул карту, внимательно и долго рассматривал ее, долго ходил и искал, по известным только ему приметам, топографический знак. Наконец остановился, подозвал рабочих, указал на ни чем не выделяющуюся кучу, поросшую бурьяном, и сказал: «Копайте здесь».

На дне небольшого курганчика был древесный уголь. Это оказался знак границы землепользования Бобровских и Прапорщанских крестьян. Отсюда и положили начало земельному наделу. Первую границу проложили в сторону с. Секисовки, мимо сопки с белым камнем до урочища «Потанов лог», вторую - в западном направлении по логу через речку Грязнушку. Весь участок расположился на площади в тысячу десятин. Это было в октябре 1922 года.

Весной следующего года жители из Заульбинки, изъявившие желание заняться хлебопашеством, выехали к Белому камню и там получили земельные наделы.

Весной 1924 года перевезли свои деревянные избы и поселились у Белого камня более 10 семей. Пахали веками никем не тронутые пласты целинной земли, сеяли и убирали хлеб, заготавливали сено для скота, дрова для топки. Так и зазимовали на первой безымянной заимке.

Следующие три года были самыми активными по переселению из города и других мест. Перевозились и строились дома, избы, скотные дворы и амбары, построили школу на два класса.

На сельском сходе село решили назвать Белокаменкой.

С увеличением населения расширялись посевы. Свои земельные наделы в одиночку обрабатывать было трудно. Крестьяне стали объединяться в товарищества по совместной обработке земли - ТОЗы. В первое товарищество объединились восемь дворов. К весне 1929 года в ТОЗе уже было 27 хозяйств. В ноябре того же года в селе вместо товарищества появилась первая сельхозартель «Красная заря».

В 1934 году сельхозартель преобразовали в колхоз «Красная заря». Уже в первый хозяйственый год «Красная заря» и по урожаю и по доходам стала крепче других колхозов. Хозяйство собрало с каждого гектара пшеницы по 8,2 центнера, озимой ржи - 11,5, ячменя - 10,7, овса - 9,8, проса — 10,1 подсолнечника- 6,3. Каждому трудоспособному в хозяйстве за его работу было выдано по 155 рублей 33 коп. и по 414 кг зерна в год.

В 1948-1949 гг. хозяйство собрало рекордный урожай озимой пшеницы - 42 центнера с гектара. За высокие производственные показатели девять колхозников были награждены орденами Ленина, 12 - «Трудового Красного Знамени», многие медалями. Всего 47 человек.

К октябрю 1952 года при содействии «Казсельэлектро» артельцы построили новую гидроэлектростанцию мощностью в 50 квт, включили радиоузел на 150 радиоточек. В этот же год был сдан коровник, телятник, после -школа-семилетка, зерносклад и приобретено два автомобиля ГАЗ-51.

В январе 1962 года сельхозартель им. Сталина была переименована в артель «Заря коммунизма». Председателем был избран Степан Яковлевич Волков, работавший сначала трак- юристом, а затем бригадиром тракторной бригады, секретарем парторганизации артели. Смелый практик, отлично владевший техникой, он больше руководствовался житейской мудростью, как увеличить доходы, как найти деньги'.

Коллектив колхоза под его руководством стал систематически перевыполнять доведеные планы в 1,5-2 раза. За увеличение производства зерна большая группа колхозников была награждена правительственными наградами. Это время стало становлением и укреплением хозяйства. 23 года руко-водил колхозом Иван Семенович Денисов. Прекрасно разбирающийся в сельской экономике, импровизатор по характеру; он во всех сложных ситуациях мог найти смелые решения.

В 1989 году колхоз отметил свое 60-летие. По сравнению с первыми годами по многим позициям производство продукции возросло в 20 раз. В настоящее время Белокаменка - одно из крупнейших сел Глубоковского района. В селе построены новая двухэтажная контора, средняя школа, три клуба, 50 жилых домов, автогараж, детские сады, другие объекты сельскохозяйственного и культурно-бытового назначения.

Список литературы:

Города и села Восточного Казахстана : Рек. указ. лит. - Усть-Каменогорск : Б.и., 1995. – 14-17 с. - Б.ц.

Зыряновск, небольшой городок с населением чуть более 50 тысяч человек, раскинулся в долине речки Маслянка, в месте слияния ее с Березовкой, впадающий в горную Бухтарму. С момента своего основания он являлся основным поставщиком руд, богатых серебром, свинцом, цинком, медью и золотом. Только в период с 1799 по 1854 из зыряновских руд было выплавлено 25 тысяч пудов серебра и 618 тысяч свинца. Более 100 лет он был вотчиной российских царей.

Зыряновск, небольшой городок с населением чуть более 50 тысяч человек, раскинулся в долине речки Маслянка, в месте слияния ее с Березовкой, впадающий в горную Бухтарму. С момента своего основания он являлся основным поставщиком руд, богатых серебром, свинцом, цинком, медью и золотом. Только в период с 1799 по 1854 из зыряновских руд было выплавлено 25 тысяч пудов серебра и 618 тысяч свинца. Более 100 лет он был вотчиной российских царей.

Немало легенд сложено о первооткрывателе рудника Герасиме Зырянова. Понадобилась долгая работа в архивах, чтобы вырисовалась личность человека каким он был в жизни.

Слесарный ученик второй статьи Герасим Григорьевич Зырянов родился в 1745 году в семье мастерового Локтевского завода. В 1766 году был взят «В горную службу» промывальщиком руды, в 1782 году переведен в бергайеры (искаженное немецкое «бергарбайтер» -горный рабочий), а в 1784 году,-в «слесарные ученики». Положено было Зырянову «оклад в году жалованья рублей-26».

1791 году Герасим Зырянов был послан в работы на Бухтарминскйй медный рудник неподалеку от перевала «Воронье седло». И без того нелегкая жизнь работавших там горных служителей» осложнялась отсутствием продовольствия, которое в то время по горным тропам вьюками или по Иртышу на дощаниках доставлялось из крепости Усть-Каменогорской. Измученные непосильным трудом, голодные, теряющие силы «горные служители» обратились к унтерштейгеру Приезжеву с нижайшей просьбой разрешить «слесарному ученику Герасиму Зырянову, отличному стрелку, поохотиться в Бухтарминском урочище».

Ранним утром Герасим получил ружье с огневыми припасами и, еще не веря своему счастью, ушел в горы. «То что его отправили зверя промышлять – это правильно, он не подведет товарищей - размышлял Герасим.Кормить их будет знатно. А в друг. ..Сколько раз слышал он, как читали царские указы о наградах рудоимцам за найденные новые рудные места. А он руду и камни –порфиры для красивых поделок горные знает, хоть и грамоте не разумеет, не в одной партии проводником был.

В конце мая 1791 года Зырянов, как обычно, отправился на охоту. Возвратился на четвертые сутки и сразу же обратился к Приезжеву, предъявив ему образцы найденных на древних отвалах «чудских копей»руд. Вскоре Колывано-Воскресенских заводов начальник, статский советник и кавалер Гавриил Качка так доносил об этом в Кабинет ее императорского величества: «Сего 1791 года в мае месяце из находящихся при Бухтарминском руднике служителей слесарный ученик Герасим Зырянов, упражняясь в томашних окрестностях стрельбою зверей на речке Березовка в расстояний от Бухтарминского рудника в тридцати трех верстах , нашел рудные места, из которых рудные куски мая 28 числа доставил, которые по пробе оказались, что содержат золотистое серебро и свинец».

Первые же пробы руд, добытых в открытом месторождении, показали, что рудника с таким богатым содержанием серебра в системе Колывано-Воскресенских горных заводов еще не было.

Уже в августе началось его освоение. О Герасиме Зырянове забыли, как это нередко бывалов царской России. Семья его бедствовала. 17 сентября 1792 года он умер.

Зыряновцы бережно хранят память о рудознатце. Именем Г. Г. Зырянова назван город, свинцовый комбинат, открытое им месторождение полиметаллических руд. Долгое время горняцкий поселок, возникший вскоре около открытого рудника, назывался «селением Зыряновский рудник», являясь центром Зыряновской волости. Окруженный со всех сторон горами, поселок почти каждую зиму по самые крыши изб заносился снегом. С наступлением весны и лета он как бы оживал, сбрасывал с седя дрему и оцепенение, улицы его покрывались буйной зеленью, а огороды и пашни, подступавшие к порогам домов, одаривали жителей ягодами, арбузами, дынями, огурцами, помидорами. ... Жители его, кроме работы на руднике, выращивали хлеб, держали коров, занимались пчеловодством, охотойи различными промыслами, ловили рыбу в Бухтарме, Тургусуне и Хамире,ходили в окрестные лога и ущелья по ягоды и грибы. Здешний мед, собранный пчелами с душистого разнотравьяи горных кустарников, известен своими вкусовыми качествами и целебными свойствами далеко за пределами края.

Но все таки не это изобилие является определяющим в экономике современного Зыряновска. Ныне Зыряновск-крупный промышленный и культурный центр Рудного Алтая, один из основных поставщиков полиметаллов для металлургических предприятий.

Согласно Указу Президента РК «О переименовании Зыряновского района и города Зыряновск Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай Восточно-Казахстанской области» за № 821 от 28 декабря 2018 года город Зыряновск переименован в город Алтай.

Список литературы:

Города и села Восточного Казахстана : Рек. указ. лит. - Усть-Каменогорск : Б.и., 1995. – 14-17 с. - Б.ц.

Зерттеу жұмысы. Жүктеу

Он родился 1 мая 1922 года в селе Караганды Курчумского района Восточно-Казахстанской области в семье известного на всю округу кузнеца, у которого, кроме него, росли еще пятеро детей. Старший брат Каби ушел на фронт в первые дни войны. Погиб в битве под Сталинградом. Следом, в августе 1941 года, пришел черед и Шадена. Окончив в Алматы ускоренные курсы для связистов, попал на Калининский фронт.

Во время одного из боев был ранен. Несмотря на это продолжал налаживать связь для успешного завершения операции. За героизм, проявленный в одном из своих первых боев, солдат из Казахстана был представлен к ордену Красной Звезды. Но награда затерялась – Шадена отправили в госпиталь.

Вернувшись оттуда, стал наводчиком полуавтоматического противотанкового орудия калибра 45 мм. Сказать, что эта служба была ответственной, – не сказать ничего. От мастерства наводчика, от его умения рассчитать цель до миллиметров зависела жизнь многих людей. Если бы он промахнулся после команды «Огонь!», враг ответным выстрелом из башенного орудия уничтожил бы весь расчет. Поэтому весь офицерский состав, входивший в части противотанковой артиллерии, был взят на особый учет.

Здесь, образно говоря, служили штучные люди. Раненые солдаты и сержанты после излечения в госпитале обязаны были возвращаться в части противотанковой артиллерии. Для ее личного состава вводились повышенное денежное содержание, за каждый уничтоженный танк противника расчету орудия выплачивалась премия. У артиллеристов «сорокапяток» была в ходу поговорка «зарплата вдвое выше – жизнь вдвое короче». 45-миллиметровое противотанковое орудие неслучайно получило прозвище «Прощай, Родина»: мало кто из расчета этой пушки дожил до конца войны.

Шадену Жоламанову можно сказать повезло, – он остался жив. Во время боев на Сталинградском фронте воин из Казахстана был тяжело ранен – пуля прошла навылет через ключицу. После госпиталя его направили на специальное обучение – управлять БМ-13, советской боевой машиной реактивной артиллерии, той самой легендарной «Катюшей». Противник из-за звука, издаваемого «оперением» вылетающих из нее ракет, называл ее «оргАн Сталина». После обучения Шаден сражался на этой боевой машине в Гвардейской 36-й минометной бригаде до окончания войны.

В архиве Министерства обороны РФ найдены документы о награждениях Жоламанова за героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной: во время прямой атаки на город Познань и прорыва вражеского плацдарма на Висле. По предложению командира минометной бригады Дивова Шаден был представлен к боевому ордену Красной Звезды.

В наградном листе есть такие слова: «Участвуя в боях при прорыве вражеской обороны на плацдарме реки Вислы, несмотря на сильный огонь из артиллерии и минометов противника, товарищ Жоламанов производил наводку боевой машины. Наводка была точна и аккуратна. В дальнейшем при преследовании противника машина, где наводчиком был Жоламанов, всегда первая наводилась точно в цель. В боях за город Познань т. Жоламанов со своей машиной всегда находился на трудных участках. Несмотря на автоматный огонь противника, наводку делал точно в цель, нанося чувствительный удар по врагу, тем самым расчищал путь пехоте».

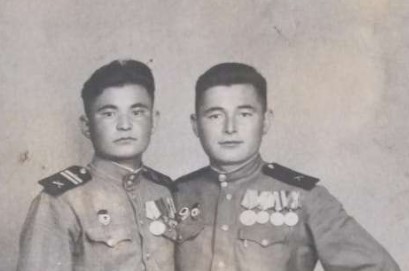

За ратный подвиг в Великой Отечественной и службу в особых воинских частях Шаден был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы II и III степеней, два раза был представлен к ордену Красного Знамени…

После Победы Шаден служил два года в Берлине и в родную деревню вернулся только в 1947-м. Умение точно рассчитывать цель пригодилось и в мирной жизни. Был кассиром на рыбном заводе в ауле Каракас, быстро дорос до главного бухгалтера этого предприятия. После окончания Высших расчетно-экономических курсов Министерства рыбного хозяйства СССР в Москве работал в крупных совхозах Курчумского и Маркакольского районов Восточно-Казахстанской области.

В семейной жизни солдату-победителю тоже повезло. Он женился сразу как только вернулся с фронта. 25 лет по тем временам считались солидным возрастом, а с учетом того, что прошел войну, Шаден и вовсе был в глазах окружающих умудренным опытом человеком. С супругой Самикен, готовой идти за ним в огонь и воду, воспитал семерых детей: сыновей Ашимхана, Максута, Мадениета, Даулетхана и трех дочерей – Салтанат, Саруар, Сандугаш.

В праздничные дни его грудь напоминала иконостас – рядом с боевыми наградами теснились трудовые, а он как будто стеснялся этого.

– Я была очень активной в школе, – рассказывает дочь фронтовика Саруар Кожаханова. – И меня всегда смущало, что мой отец не ходит на встречи, чтобы рассказать о войне. А он мне говорил, что война – это не только героизм, это еще и грязь, вши, голод, холод и… страх. Там он, скромный деревенский парнишка, вчерашний школьник, научился пить. Это, по словам отца, помогало бежать под огнем в атаку. «А давай я лучше расскажу тебе про Германию, – говорил он, устав от моих расспросов. – Как же немцы живут красиво, у них такой продуманный быт! Там все сделано для человека».

Побежденная страна произвела сильное впечатление на воина-победителя. Когда друг пригласил в Маркакольский район главбухом в поселок Буран, семье дали обыкновенный саманный дом на берегу Иртыша.

– И папа, чтобы как-то облагородить, украсить быт, сделал пристройку – стеклянную веранду, – вспоминает дочь. – Это было красиво, но так непрактично. Когда начинали дуть привычные для тех мест ветра, веранда бывала полна речного песка. Мама, решив однажды заделать витражные окна, пригласила совхозного плотника, а отец не разрешил: «Не имеешь права пользоваться его услугами. Его труд – социалистическая собственность».

Профессионал высокого уровня, он был честнейшим человеком, искренне переживавшим за собственность совхоза. Был непримирим к тем, кто считал, что государство не обеднеет из-за потерь в поголовье скота или нерационального использования техники или стройматериалов. Работу свою безмерно любил. Считал, что ничего важнее его профессии не может быть. Говорил, что, наладив бухгалтерский учет, любое предприятие можно вывести в передовики.

– «Главное – учет, – любил повторять отец. – А в сельском хозяйстве – тем более», – продолжает Саруар Кожаханова. – «Если поработаешь здесь бухгалтером – значит сможешь работать везде». Привыкший на фронте к предельно точным расчетам, он перенес это и в мирную жизнь. Когда в начале года, в январе, совхозы и колхозы сдавали годовые отчеты, вся наша семья недели две жила в режиме аврала: отец и мать (она тоже была бухгалтером, но рядовым) приходили домой только ночевать. Если у отца не было настроения, мама говорила, что годовой баланс не сходится – пять копеек куда-то потерялись.

точным расчетам, он перенес это и в мирную жизнь. Когда в начале года, в январе, совхозы и колхозы сдавали годовые отчеты, вся наша семья недели две жила в режиме аврала: отец и мать (она тоже была бухгалтером, но рядовым) приходили домой только ночевать. Если у отца не было настроения, мама говорила, что годовой баланс не сходится – пять копеек куда-то потерялись.

По ее словам, мама, как и отец, была очень занята на работе, но находила время посещать школу. Ей, в отличие от отца, нравилось туда ходить. Как же! Ведь учителя наперебой хвалили ее детей за хорошую учебу и отличное воспитание. Это действительно было так: все обязанности по домашнему хозяйству были четко распределены между мальчиками и девочками. Но главное требование родителей – учеба.

– Чтение книг, посещение библиотеки, занятия в спортивных секциях, общественная работа в школе, друзья, которые чуть не жили у нас, только поощрялись, – рассказывает Саруар Кожаханова. – Этот крепкий фундамент, заложенный в нас родителями, очень помог. Мы все получили высшее образование, несмотря на то что в советское время поступить в институт было непросто. Одно время отец и мать обучали разом четверых студентов, разъехавшихся в разные города СССР: Москву, Алма-Ату, Караганду, Усть-Каменогорск… Помню, я, тогда еще школьница, попросила у мамы 20 копеек, чтобы сходить в кино. Она ответила: «Нет ни копейки. Последние 5 рублей отослала в Алма-Ату». Если бы не ее умение экономить и чисто по-бухгалтерски держать на учете каждую копейку, то, может, мы и не смогли бы получить образование. Вообще в нашей семье был в почете такой предмет, как политэкономия. Когда мы гурьбой приезжали на каникулы, папа у всех проверял зачетки и, если у кого-то видел четверку по этому предмету, возмущался: «Как же ты дальше будешь жить?!»

Отца Саруар уважали все родственники. Будучи старшим среди них, он укреплял отношения в семье. Участвуя сам во всех важных семейных мероприятиях, требовал, чтобы и остальные обязательно прибывали туда, где бы ни находились. Дом семьи Жоламановых всегда был полон гостей – друзья, коллеги, родственники, городские двоюродные братья и сестры, любившие все каникулы проводить здесь, – всем было тепло, уютно и вкусно.

– У мамы находилось для каждого доброе слово и теплый взгляд, – вспоминает дочь. – Мне кажется, у моего отца другой жены и не могло быть.

За год до смерти он переехал в городскую квартиру в Усть-Каменогорске, которую оставил ему сын. Переезжая в другой город, с трудом, с большими хлопотами прописался.

– Он так радовался, когда в ней наводился уют и сам активно принимал в этом участие, – с нежностью вспоминает отца Саруар Кожаханова. – Пришла однажды – полы моет. «Пап, ну что вы?! Неужели без вас некому сделать уборку в доме?» – «А мне нравится, чтобы кругом все сияло», – ответил он.

Он умер в 1988 году, когда ему было всего 65 лет. Операция по удалению камней в желчном пузыре была легкая, но врач-ординатор, увы, не справился. Знакомые доктора потом говорили, что достаточно было сделать один звонок – и все было бы под контролем. Но Шаден Жоламанов и тут остался верен себе – никогда не позволял себе пользоваться знакомствами, и в этот раз тоже…

ШЕЛЕХОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

1920-1945

Имя Героя Советского Союза Николая Степановича Шелехова навечно занесено в списки одного из подразделений краснознаменной стрелковой части. «Смелый, решительный и волевой офицер Красной Армии, отдавший свою жизнь делу полного разгрома фашистских захватчиков. Весь его пройденный боевой путь покрыт неувядаемой славой», - говорится в его наградном листе.

Имя Героя Советского Союза Николая Степановича Шелехова навечно занесено в списки одного из подразделений краснознаменной стрелковой части. «Смелый, решительный и волевой офицер Красной Армии, отдавший свою жизнь делу полного разгрома фашистских захватчиков. Весь его пройденный боевой путь покрыт неувядаемой славой», - говорится в его наградном листе.

Шелехов Николай Степанович родился 6 декабря 1920 года в селе Уварово Глубоковского района Восточно-Казахстанской области в семье крестьянина. Окончил 6 классов и курсы трактористов. Работал трактористом в МТС. В Советской Армии с 1939 года. На фронте с июля 1941. Его боевой путь лежал от Москвы до Берлина. Пять раз был ранен, но продолжал сражаться с врагом. В 1944 окончил курсы младших лейтенантов.

Командир роты 66-го гвардейского стрелкового полка (23-я гвардейская стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, Красной Звезды, несколькими медалями.

…16 апреля 1945 года стрелковая рота под командованием гвардии лейтенанта Шелехова стремительным броском форсировала Одер, захватила немецкие траншеи на западном берегу реки, а через неделю ворвалась на окраины Берлина. Начались уличные бои. Утром гитлеровцы открыли интенсивный артиллерийский огонь и перешли в контратаку. В этот день фашисты шли непрерывно, цепь за цепью. Стрелки роты Шелехова отбили несколько атак.

Новая атака противника шла при поддержке двух танков. Один их них Шелехов поджег, но второй танк прямым попаданием в щит разбил пушку, а Н.С. Шелехов был тяжело ранен. Несмотря на полученное ранение, командир роты поднял своих бойцов в очередную атаку. Рота отстояла занятый рубеж, но командир погиб.

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года посмертно. Похоронен в Берлине. Неподалеку от перекрестка дорог Берлин-Бланкенбург и Берлин-Бернау стоит мраморный памятник, на обелиске которого надпись: «Погиб Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Шелехов Николай Степанович 22 апреля 1945 г. 1920 г. рождения». В родном селе Героя установлен памятник.

В 1965 году улица Мало-Кольцевая переименована в улицу имени Героя Советского Союза Н.С. Шелехова

____________________________________________

архивные данные

Решение гориспллкома о переименовании улиц г.Усть-Каменогорска (ф.1, оп.3, д.163, л.256)